【オウンドメディア】中小企業が低予算で大企業に勝つコツを解説

オウンドメディアは、中小企業のマーケティング戦略において極めて重要なポジションに位置します。中長期的な視点で売上アップ・利益率向上を図るうえで、必須の施策といっても過言ではありません。

しかし、潤沢なリソースのない中小企業が、大企業と真正面から戦って勝つのは困難です。中小企業ならではの勝ち筋を見つけ、着実に対策を講じる必要があります。

そこで本記事では、中小企業がオウンドメディアを成功させる方法について、分かりやすくまとめました。低予算で実行できる具体的な施策や、成果を出すコツを解説します。

中小企業こそオウンドメディアを運営すべき3つの理由

オウンドメディア運営は、大企業ばかりが有利なマーケティング施策ではありません。中小企業だからこそ導入すべき理由は、以下のとおりです。

- 広告に依存した集客から脱却できる

- 企業のブランディングや信頼性向上につながる

- 大企業よりもPCDAを素早く回せる

それぞれ見ていきましょう。

広告に依存した集客から脱却できる

オウンドメディア経由でのリード獲得率が高まるほど、顧客獲得単価は下がります。コンテンツが資産として蓄積する「ストック型」の集客が実現するためです。

広告は、出稿を止めた途端に集客効果がゼロになります。また、競合の多いジャンルでは単価が高騰し、広告費を投入し続けることが利益率の悪化に直結しかねません。

一方、オウンドメディアのコンテンツはWeb上に残り続け、有益な情報は繰り返し閲覧されます。一度上位表示されれば、定期的なメンテナンスだけで長期的な流入経路として機能するのです。

立ち上げ時やコンテンツ制作には一定のリソースが必要になるものの、長期的な視点で見れば費用対効果が高いといえます。

企業のブランディングや信頼性向上につながる

「Webサイトが検索結果の上位に表示されている」という事実が、権威性や信頼性の確立につながります。生成AIやSNSが普及している現代でも、依然として検索エンジンの信頼性は高いためです。

株式会社メディアリーチが行った調査では、もっとも信頼されている情報収集ツールはGoogle検索であることが明かされています。

| 情報収集ツール | 「もっとも信頼できる」と回答した人の割合 |

|---|---|

| Google検索 | 51.5% |

| Yahoo!検索 | 24.3% |

| YouTube | 7.9% |

| X(旧Twitter) | 5.1% |

| 4.8% | |

| TikTok | 2.3% |

| ChatGPT | 1.3% |

出典:検索エンジン・生成AI・SNSを利用した検索行動に関するアンケート|株式会社メディアリーチ

多くのユーザーに信頼されている検索エンジン上で存在感を発揮すれば、ブランディングの確立に大きく寄与します。

大企業よりもPDCAを素早く回せる

中小企業ならではの強みは、意思決定や施策実行のスピード感です。SEOにおいて、市場のトレンドや顧客のニーズに素早く反応できることは、大きな優位性になります。

大企業の場合、中小企業よりも企画から公開に至るまでの工程が多く、関与するメンバーも多い傾向にあります。コンテンツが市場のニーズに合致していないと判明しても、事実確認や承認を経て即日修正・公開というわけにはいきません。

一方、中小企業は組織規模が小さいため、現場の裁量で迅速に施策を実行できます。たとえば「試してみたい施策を即日実行し、効果検証して数日後にコンテンツを修正する」など、PDCAを高速化することも可能です。

ユーザーのニーズを満たす情報を発信できれば、Googleからの評価も向上し、オウンドメディア運営の効果はますます高まります。

オウンドメディア運営で中小企業が直面しやすい課題と対策

オウンドメディアを立ち上げても、早々に計画が頓挫してしまう企業は少なくありません。とくに中小企業では、以下の課題に直面しがちです。

- 十分な予算を確保できない

- リソースが足りない

- コンバージョンにつながらない

- 生成AIで執筆した記事を量産する

ここでは、問題点への対策を含めて詳細を解説します。

十分な予算を確保できない

オウンドメディアは、目に見える成果が表れるまでに時間がかかります。そのため、即効性の高い営業活動や広告への予算配分が優先され、コンテンツ制作の予算不足に陥りがちです。

十分な予算を確保できなければ、施策の停滞を招き、ますます成果が見えないといった負のスパイラルに陥ります。

このような事態を防ぐためには「組織全体の意識改革」と「オウンドメディア運営費用の節約」の2軸で戦略を立てることが大切です。まずは経営層を含め、全社的に「オウンドメディアは意義がある」という共通認識を構築することから始めましょう。

予算と人員確保の課題を解消するために、全社一丸となって取り組む姿勢が不可欠です。

リソースが足りない

本来オウンドメディア運営は、専任の担当者を置いてチーム体制で進めるべきものです。しかし多くの中小企業では、人手不足を理由に営業やマーケティング担当が兼務している現状があります。

結果として以下のような問題が起こり、運営の成果が出ない事態に陥りがちです。

- コンテンツを定期的に更新できない

- コンテンツの品質が下がる

- SEOに手が回らない

オウンドメディアの運営では、キーワードの抽出や内部リンクの最適化、数値分析など、やるべきことが多岐に渡ります。兼任体制の担当者が1人でこなすのは非現実的であるため、一部で外注の力を借りることも検討しましょう。

コンバージョンにつながらない

中小企業のオウンドメディアは、大企業と比較して上位表示を実現するまでに時間がかかる傾向にあります。認知度が低い場合、指名検索や被リンクの数が少なく、ドメインパワー(サイトの信頼性や権威性)が向上しにくいためです。

たとえば品質が同程度であれば、ドメインパワーが高いメディアの記事のほうが上位表示されやすくなります。そのため、中小企業のオウンドメディアは露出しにくく、コンバージョンに至るまでの道のりも険しいといわざるを得ません。

このような困難は、メディアを立ち上げるすべての中小企業が通る道です。初期段階では、オウンドメディア単体で成果を出そうとせず、複数のWeb施策を組み合わせた全体戦略を立案しましょう。

SNSや広告、プレスリリースの活用などを利用し、多角的に対策を講じることが大切です。

生成AIで執筆した記事を量産する

近年では「生成AIで記事を大量生産しているが、まったく上位表示されない」という失敗例がよく見られます。

確かに、オウンドメディアで成果を出すには一定量のコンテンツが必要です。しかしAI記事を量産しても、効果が出るどころか、かえって検索順位に悪影響を及ぼす可能性もあります。

AIによる低品質な記事の増加に伴い、Googleはスパムに関するポリシーに以下の項目を追加しています。

出典:Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー|Google Search Central

生成AIが作成できるのは、Web上に存在している情報を寄せ集めただけの記事です。他社も類似した記事を容易に作成できるため、上位表示できるか否かは、サイトのドメインパワーのみに依存してしまいます。

中小企業がオウンドメディアを成功させるためには、自社しか知り得ない情報や、独自の価値を提供する姿勢が不可欠です。中身のない記事の量産に費用を投じるのではなく「渾身の1記事」を作成する意識を持ちましょう。

オウンドメディア運営で中小企業が講じるべき4つの施策

資金や人材が限られている中小企業は、重要な施策に的を絞ってリソースを投入すべきです。ここでは、成果を出すうえで欠かせない取り組みを厳選して紹介します。

- SEOコンテンツ制作

- 被リンク獲得

- E-E-A-T強化

- コンバージョン率(CVR)改善

詳細を見ていきましょう。

SEOコンテンツ制作

オウンドメディアで成果を出すには、ユーザーの検索意図を満たすことを前提とした、高品質な記事を提供することが不可欠です。

ユーザーにとって有益な情報は、Googleからも評価され、検索順位の向上が見込めます。上位表示されるコンテンツが複数あれば、継続的なアクセス数を確保でき、結果としてコンバージョン数の向上にもつながります。

効果的なSEO記事を制作するための基本的な対策は、以下のとおりです。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| キーワード設計 | ユーザーの検索意図を探る 検索ボリュームや競合を分析する |

| 記事制作 | 検索意図にもとづいた構成を設計する 独自性の高い情報を盛り込む |

| 内部リンク設計 | 関連記事同士をリンクでつなぎ、ユーザーの回遊を促す メイン記事とサブ記事を効果的につなぐ(トピッククラスター) |

中小企業では人手不足が課題になりやすいため、一部の施策を外注することも有効です。

被リンク獲得

被リンクとは、ほかのWebサイトから自社サイトへ貼られたリンクのことです。Googleから「外部からの評価=信頼性の証」と見なされ、検索順位に大きな影響を与えます。

良質な被リンクは自動的に得られるものではないため、以下のように積極的な動きが欠かせません。

- ほかのサイトから引用してもらえるよう、良質なコンテンツを作成する

- 関連性の高いメディアで記事の寄稿・監修を行う

- プレスリリースの配信サービスを利用する

とくに、自社との関連性が高いメディアの被リンクが評価されやすいため、業界内で知名度を上げる意識が重要になります。

E-E-A-T強化

ここまで述べてきた内容を分かりやすくまとめたものが「E-E-A-T」です。E-E-A-Tとは、Googleが示しているコンテンツの品質評価基準を指します。

| Experience(経験) | コンテンツのトピックに関して、作成者が実際の経験を持っているか |

|---|---|

| Expertise(専門性) | 業界における専門的な知識やスキルが示されているか |

| Authoritativeness(権威性) | コンテンツが業界内でどの程度認められているか |

| Trust(信頼) | サイトやコンテンツは信頼に足るものか |

これら4つの要素が高く評価されれば、検索順位にもよい影響があります。コンテンツの作成時は、以下のポイントを意識してみましょう。

- 「行ってみた」「やってみた」など、自社にしか書けない内容を含める

- 専門的な資格を有した人材を、記事の監修者として登用する

- 外部メディアに取り上げられた実績を紹介する

- サイテーション(インターネット上での自社への言及)の獲得を目指す

E-E-A-Tの観点を重視すれば、Googleが「上位表示したい」と考える理想のページに近付きます。

コンバージョン率(CVR)改善

中小企業の場合は、アクセス数を増やすことよりも「コンバージョン率」の向上を重視することをおすすめします。限られた予算の中で成果を出すには、流入したユーザーの取りこぼしを最小限に抑えることが大切です。

CVが「商品の購入」である場合を例として、CVRが0.5%向上した際の効果を見ていきましょう。

| 現状:CVR1.5% | 改善後:CVR2% | |

|---|---|---|

| アクセス数 | 月間1万 | 月間1万 |

| CV(商品購入)数 | 月間150件 | 月間200件 |

| 購入単価 | 1万円 | 1万円 |

| 月間売上金額 | 150万円 | 200万円 |

アクセス数が変わらなくても、CVRがたった0.5%改善するだけで、月間売上は50万円増加することが分かります。オウンドメディアの費用対効果を高めるために、以下のような施策を優先して実行しましょう。

- 各記事に最適なCTA(問い合わせ・資料ダウンロードなど)を配置する

- LPでの離脱率や滞在時間などを分析し、改善ポイントを見つける

- 問い合わせフォームの使い勝手を改善し、離脱を防ぐ

数値の分析を重ねながらPDCAを回し「ユーザーが何を求めているのか」を把握することが大切です。

中小企業のためのオウンドメディア戦略|低予算で成果を出す3つのコツ

中小企業のオウンドメディア運営に欠かせないポイントは「無駄なコストをかけずに成果を出す」ことです。ここでは、低予算で成功を収めるコツを紹介します。

- コンバージョンに直結するキーワードから取り組む

- コーポレートサイトのサブディレクトリで運営する

- SNS運用を並行する

それぞれ見ていきましょう。

コンバージョンに直結するキーワードから取り組む

見込み客が検索するキーワードは、購買プロセスの段階に応じて以下のように変化します。

| 顧客の購買フェーズ | キーワード例 |

|---|---|

| 情報収集の段階 | 「○○とは」「○○ 使い方」 |

| 比較検討の段階 | 「○○ レビュー」「○○ おすすめ」 |

| 購入を決めている段階 | 「○○ 最安値」「○○ 申し込み」 |

最短で成果を出すには、コンバージョンに直結する比較検討〜確定段階のキーワードから優先的に着手するのが定石です。

ただしCVに近いキーワードは、もちろん競合も狙っています。ドメインパワーが強いサイトと同じキーワードで、似たようなコンテンツを作成しても上位表示は実現できません。

そこで重要になるのが「いかに競合が少なく、かつ成約に近いキーワードを狙うか」です。隙間を狙う戦略になるため、SEO知識に自信がない場合は業者にアドバイスを求めてみましょう。

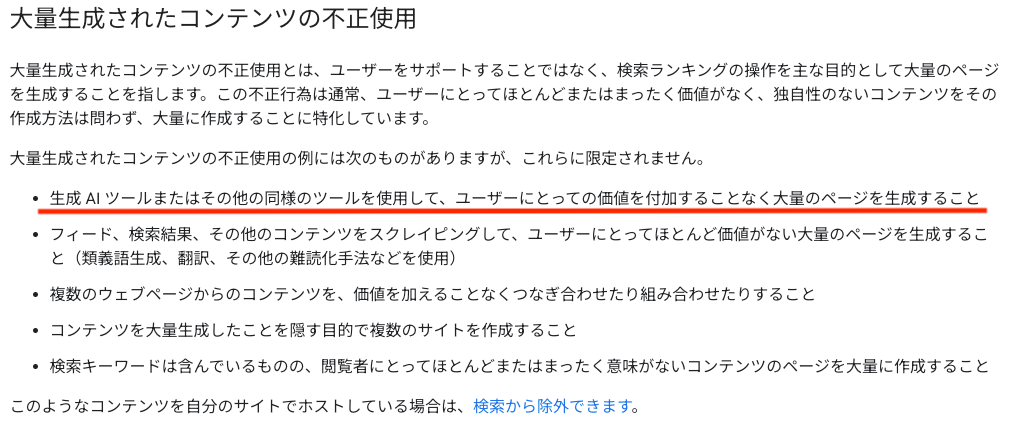

コーポレートサイトのサブディレクトリで運営する

企業サイトのサブディレクトリでメディアを展開すれば、既存のドメインパワーを引き継いで運営でき、SEO効果を効率的に高められます。

たとえば株式会社ルーシーは、オウンドメディア「バズ部」を企業サイトのサブディレクトリで運営しています。

- 企業サイト:https://lucy.ne.jp/

- オウンドメディア(バズ部):https://lucy.ne.jp/bazubu/

ただしサブディレクトリ戦略は、低品質なコンテンツを量産すると、企業サイトにも悪影響を与える危険をはらんでいます。いずれにせよ、新規サイトとして立ち上げる場合と同等の作り込みは必要です。

SNS運用を並行する

自社の認知度を高めるには、オウンドメディア単体ではなく複数のメディアを掛け合わせることが有効です。見込み客との接点を増やすことで、信頼性の確立や指名検索の増加につながりやすくなります。

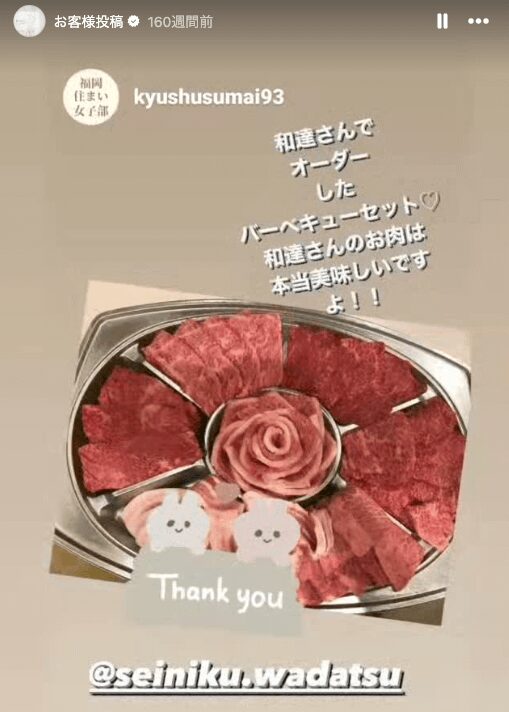

たとえば、福岡市の精肉店である「精肉店和達WADATSU」は、フォロワー1.5万人のInstagramアカウントを運用しています。ストーリーズで利用者の口コミを紹介するなど、顧客と双方向のコミュニケーションを実現している点が特徴です。

引用元:seiniku.wadatsu

SNS運用を始める際は、最初にフォロワー数やユーザーの反応が多い同業のアカウントをチェックしましょう。各プラットフォームを確認したのち「自社のほうが有益な情報を提供できる」と感じる媒体を選ぶことが大切です。

中小企業がオウンドメディアを運営する3つのパターン

中小企業のオウンドメディア運営は、以下いずれかの体制で進めることが一般的です。

- すべて自社で運営する(内製化)

- すべて外部に委託する(外注化)

- 一部の施策を外部に委託する(半外注化)

それぞれメリットや向いているケースを解説しますので、自社の運営スタイルを検討する際の参考にしてください。

すべて自社で運営する(内製化)

オウンドメディア運営を完全に内製化すれば、得られたノウハウをすべて自社に蓄積できます。長期的な視点で見ると、もっとも資産性の高い方法です。

以下のように日常業務とオウンドメディアを連動させることで、より顧客ニーズに寄り添ったサービスを提供できるようになります。

- 業務で得られた顧客の要望やフィードバックを、そのままメディア運営に活かす

- メディアの数値分析結果をふまえ、商材の改善を図る

一方、人手不足に陥りがちな中小企業にとって、すべてを内製するのは非現実的な側面もあります。専門知識を有したチームを構成できない限りは、一部の作業のみでも外注することを検討しましょう。

すべて外部に委託する(外注化)

オウンドメディア運営を外部の専門業者に委託すれば、比較的短期間で成果を出せます。企画からコンテンツの作成、SEOなどをすべて依頼できるため、自社内にリソースがない場合に有効です。

外注先は大手企業ではなく、小規模な業者の中から選ぶことをおすすめします。大手はコンテンツ制作や管理を下請けに依頼していることも多く、中間マージンによって費用が高額になりやすいためです。

小規模業者は、スキルのある代表者やベテランスタッフが直接対応するケースが多く、費用対効果が高い傾向にあります。外部に「任せる」というより、共に併走できるパートナーを見つける意識で外注先を選びましょう。

一部の施策を外部に委託する(半外注化)

オウンドメディア運営を内製化できる仕組みを構築しつつ、一部の作業を外注化する方法です。「コンテンツ制作」「SEO」など、内製化が難しい施策を外注することで、予算やリソースに合わせた柔軟な対応が実現します。

半外注化では、以下のような悩み事に合わせて、ピンポイントで支援を受けられます。

- SEOスキルを有する人材がいない

- リソースに余裕がなく、記事の制作に手が回らない

- どのようなキーワードを選ぶべきか分からない

外注と内製の切り分け方に悩む場合は、柔軟な支援を依頼できる業者に一度相談してみましょう。

オウンドメディアの立ち上げ時に中小企業が注意すべきポイント

オウンドメディアを立ち上げる際は、運営上の注意点を事前に把握しておく必要があります。とくに見落としやすいポイントは、以下のとおりです。

- 目的とペルソナを明確化しておく

- 中長期の目標を立てて運営する

- Googleのアップデートにより順位は変動する

- 効果測定を欠かさない

- 外注に頼り切らない仕組みを構築する

それぞれ解説します。

目的とペルソナを明確化しておく

オウンドメディアを立ち上げる際は、想定読者(ペルソナ)を明確化する作業が欠かせません。ユーザーが「まさに求めている」情報を発信するオウンドメディアには、おのずと自社と相性のよい見込み客が集まるためです。

ペルソナ設定は、以下のステップで進めます。

| ステップ | 具体的な手法 |

|---|---|

| ペルソナの情報を収集する | 既存顧客へのアンケート 購買データ分析など |

| 情報を整理して分析する | デモグラフィック: 年齢・性別・居住地域など サイコグラフィック : 趣味・嗜好など |

| ペルソナを設定・共有する | 関連部門からフィードバックをもらう チーム・関係者の共通認識にする |

「だれにどのような価値を届けるのか」が明確になれば、運営の方向性がブレません。結果として、最短距離でメディアの目的を果たせます。

中長期の目標を立てて運営する

中長期の目標を立てるうえで注意すべき点は、アクセス数ばかりを追い求めないことです。アクセス数を稼ごうとすると「○○とは」「○○ 使い方」のようなキーワードで記事を量産せざるを得ません。

この戦略では、AIによる概要表示やChatGPTなどの影響によって、施策の効果が頭打ちになります。コンテンツを作成する際は、アクセス数よりも「的確にCVへ導く」ことを重視しましょう。

具体的には、以下のような指標をKPIとして設定することをおすすめします。

- リード数

- CVR

- 指名検索数

潜在層を集め、認知度を高める施策はSNS運用でカバーしましょう。

Googleのアップデートにより順位は変動する

Googleは、検索アルゴリズムを定期的に更新します。小規模なアップデートは日々行われているものの、年に数回は数週間に渡る大規模な更新(コアアップデート)が実施されます。

コアアップデートが行われると、上位表示できていたページが一気に圏外となるケースも珍しくありません。

Googleは、コアアップデートの目的を以下のように説明しています。

コア アップデートは、全体として、有用で信頼できる結果を検索ユーザーに提供するという Google の使命を果たすことを目的としています。これらの変更は広範囲にわたるもので、特定のサイトや個々のウェブページを対象とするものではありません。ウェブ上のコンテンツが変化するのに合わせて、Google は全体としてシステムを評価し、最新の状態に保つために更新を行います。

引用元:Google検索のコアアップデートとウェブサイト|Google Search Central

アップデートによって順位が下落しても、焦らず状況を整理することが大切です。まずは、順位が下がったページやキーワードを特定し、原因を分析したうえで改善策を検討します。

| 状況 | 考えられる原因 | 改善策 |

|---|---|---|

| 特定のページだけ順位が下落した | ユーザーの検索意図を満たしていないか、情報が古い | コンテンツ単位で内容を見直す |

| メディア全体の順位が下落した | ドメインパワーで競合に負けた | 被リンク対策を強化する |

| 全体的に低品質なページが多い | ページのリライトや削除を検討する |

順位回復に有効な施策が思いつかない場合は、SEO業者の無料相談を利用することも1つの選択肢です。

効果測定を欠かさない

効果的なメディア運営を行ううえで、GA4やGSC、順位計測ツールなどを用いた数値のモニタリングは欠かせません。最低でも月1回は数値をチェックし、立ち上げ時に設定したKGIやKPIの達成状況を把握しましょう。

有効な施策とそうでない施策、改善点を見極めるには、専門的な知見が必要になります。社内に人材がいない場合は、メディアの現状分析やコンサルティングのみを外注することも可能です。

外注に頼り切らない仕組みを構築する

オウンドメディア運営を外注する際は、業者に任せきりにするのではなく、社内の人材がグリップを握っておきましょう。すべてを丸投げしていると、以下のようなリスクが生じるためです。

- 細かな修正にも費用がかかり、予算が続かない

- 自社にノウハウが蓄積しない

- 更新にタイムラグがあり、リアルタイムな情報発信が難しい

社内の人材が業者の知見を吸収し、徐々に自走できるようにノウハウを蓄積していくことが、持続可能なメディア運営につながります。

まとめ:オウンドメディアで中小企業ならではの勝ち筋を見つけよう

昨今では、SNSや生成AIの普及により、ユーザーの情報収集経路が多様化・分散化しています。しかし依然として、検索エンジン上でサイトを上位表示する重要性は変わりません。

注力ポイントを明確にし、無駄な投資を避けることで、オウンドメディアは中小企業の強力な武器になり得ます。自社ならではの勝ち筋を見つけたい方は、ぜひ一度「新潟SEO情報局」にご相談ください。あなたのお悩みを解消できるよう、全力で対応いたします。