【SEO】キーワードの順番は重要?迷ったときの考え方や正しい入れ方を解説

SEO対策をしていて、キーワードの順番に迷うこともあるでしょう。「今までキーワードの順番なんて気にしていなかった」という人は注意が必要です。

同じ組み合わせでも、キーワードの順番によって検索結果が変わることがあります。よってSEO対策をしている方は、組み合わせだけでなく順番も考慮してキーワードを選定しましょう。

この記事では、キーワードの順番に迷ったときの考え方や、コンテンツの作り方を解説します。

適切なキーワードの順番がわかるので、SEOに強いコンテンツを作れます!

キーワードの順番に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

キーワードの順番「A+B」「B+A」のSEO対策は基本的に同じ

2語以上の複合キーワードの場合、キーワードの順番の違いで検索結果が多少異なることがあります。Googleは「A+B」「B+A」をそれぞれ別のクエリとして扱っているためです。

一例として「動物病院 横浜市」「横浜市 動物病院」の検索結果を比較してみましょう。

重視する語句の違いによって多少の順位変動はあるものの、検索結果1ページ目に表示されるサイトはほぼ変わりません。このようなケースでは「A+B」「B+A」をそれぞれ別のキーワードとして扱う必要はなく、どちらにもヒットするようSEO対策を進めます。

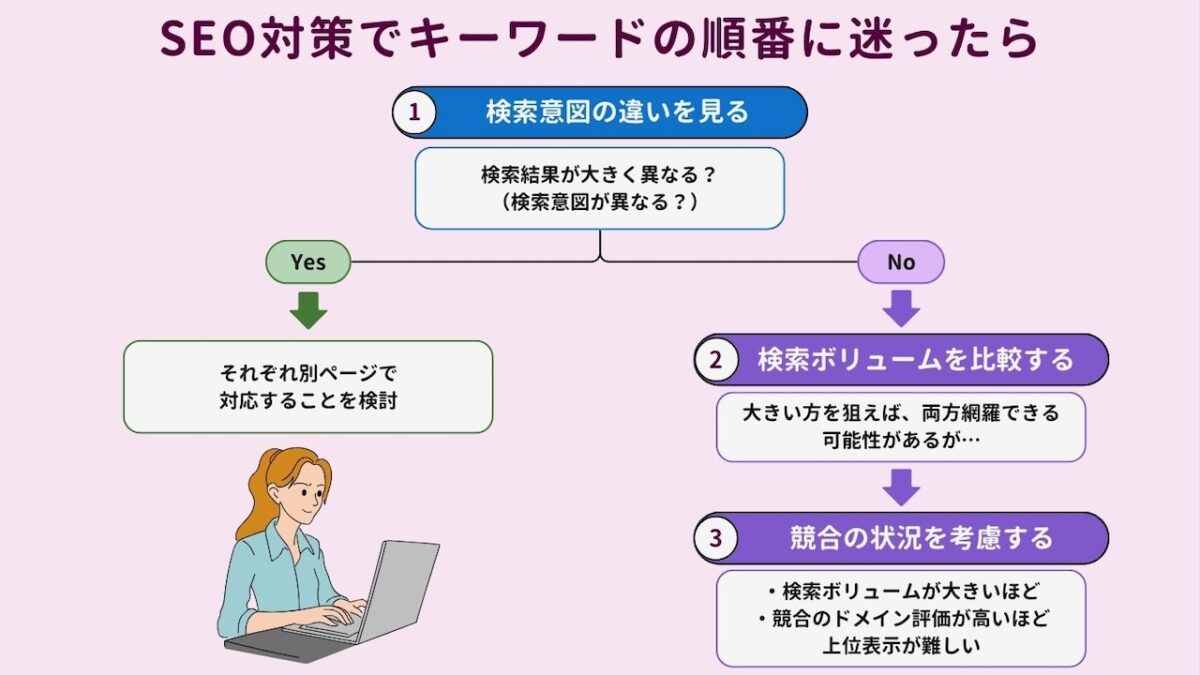

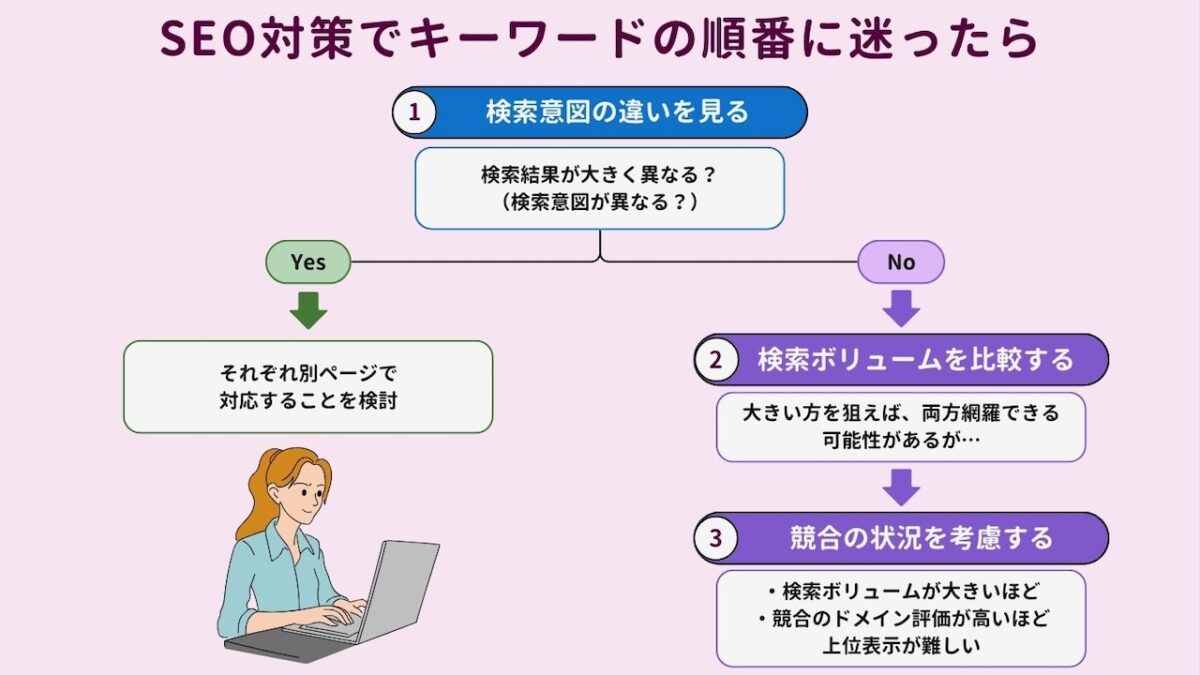

SEO対策でキーワードの順番に迷ったときの3つの考え方

キーワードの順番に迷ったときは、「A+B」「B+A」で検索結果が大きく異なるか否かをベースに方向性を検討します。

考え方は大きく以下の3点です。

- 検索意図の違いを見る

- 検索ボリュームを比較する

- 競合の状況を考慮する

それぞれ詳細を見ていきましょう。

1. 検索意図の違いを見る

「A+B」「B+A」で検索結果が大きく異なるケースでは、検索意図の違いを分析する必要があります。

検索エンジンを利用するユーザーの悩みや願望のこと。

「行きたい」「買いたい」「知りたい」などが挙げられる。

一例として、「迷子 犬」「犬 迷子」で検索結果を比較してみましょう。

上位5記事のうち、重複しているページは2ページしかありません。この結果から、検索の背景にあるニーズはそれぞれ次のように予測できます。

| キーワード | 検索意図(ニーズ) |

|---|---|

| 迷子 犬 | 迷子の犬を見つけた…どこに連絡すればいい? |

| 犬 迷子 | 飼い犬が迷子になった…どうやって探せばいい? |

「犬 迷子」「迷子 犬」は同じ組み合わせのキーワードですが、ユーザーが知りたがっていることはそれぞれ異なるようです。このように、検索結果に表示されるページが大幅に異なる場合は、それぞれ別ページを作ってもいいでしょう。

しかし検索結果が類似している場合は、異なるキーワードの順番でも同一ページで対策することをおすすめします。

キーワードの順番によって2つのページを作成するのは、検索意図が明確に異なる場合のみに留めましょう!

2. 検索ボリュームを比較する

検索結果がそれほど変わらない(検索意図が同じ)場合は、どちらをメインキーワードにすべきか迷うことが多いでしょう。そのときヒントになるのが「月間検索ボリューム」です。

調べてみたところ、以下のキーワードは検索結果がほぼ同じであるものの、検索ボリュームが大きく異なることが分かりました。

このような場合は、ボリュームの大きい方に照準を合わせてコンテンツを作成するのも1つの方法です。たとえば、重要な箇所は「横浜 動物病院」の語順に寄せつつ、自然な文脈で「動物病院 横浜」も使用すれば、両方を網羅できる可能性が高くなります。

検索ボリュームを調査する際は、以下のようなツールを活用しましょう。

| 無料ツール | 有料ツール |

|---|---|

| ・Googleキーワードプランナー ・aramakijake ・ruri-co | ・Ubersuggest(一部無料) ・ahrefs ・Keywordmap |

3. 競合の状況を考慮する

上位表示を狙うためには、競合の強さも考慮しなければなりません。一般的には、競合が多い(検索ボリュームが大きい)ほど、上位表示が難しくなります。

また、最近のSEO対策では、ドメイン評価の比重が大きい傾向にあります。競合サイトのドメイン評価が自社よりも軒並み高い場合、そのキーワードで上位表示を狙うことは困難です。

Webサイトの権威性や信頼性を示す指標のこと。

ドメイン評価が高いと、各ページの検索順位が向上する。

したがって、狙うキーワード順は「検索ボリューム」と「自社と競合のドメイン評価の違い」を鑑みて決定することをおすすめします。

ドメイン評価は、以下のようなSEOツールを使って調査できます。

- ウェブサイト “権威性 “チェッカー(無料)

- ドメインパワー計測ツール(無料)

- Ubersuggest(有料)

- Ahrefs(有料)

自社サイト、競合サイトのドメイン評価を比較して上位表示しやすいキーワードを選定しましょう!

キーワードの順番を意識したSEOコンテンツの作り方

狙うキーワードが定まったら、語順を意識しながらコンテンツに盛り込んでいきます。SEOコンテンツの作り方で注意すべきポイントを3点まとめました。

- キーワードはなるべく左に寄せる

- キーワード同士を近くに配置する

- ドメイン評価が低いうちは順番を守る

それぞれ詳細を見ていきましょう。

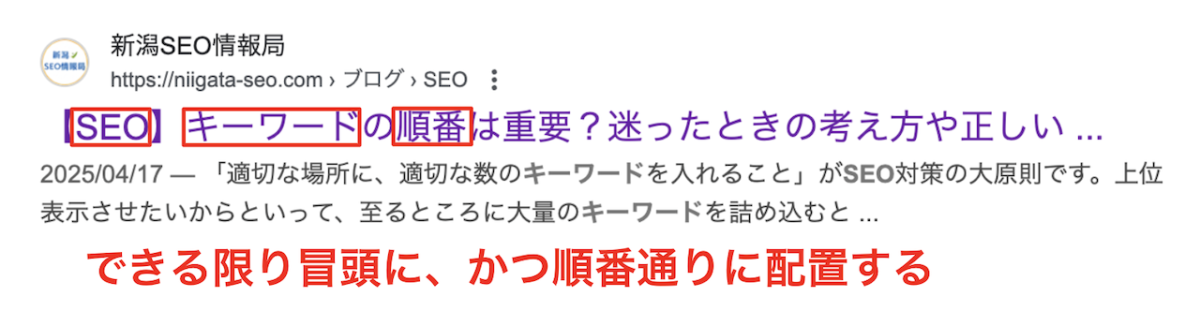

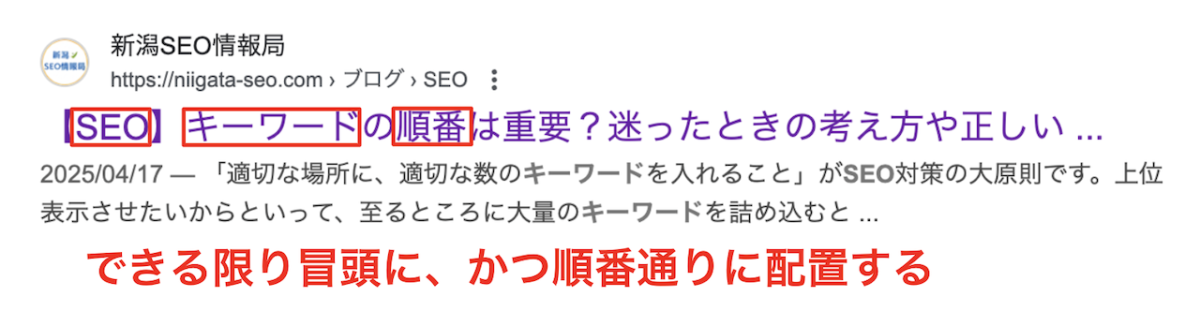

キーワードはなるべく左に寄せる

人の目線はまず左側を見る傾向があるため、タイトル、見出しのキーワードはなるべく左寄せに設置しましょう。

ページをクリックしてもらうには、ユーザーに「この記事なら知りたいことが書いてあるかも」と思ってもらう必要があります。キーワードが目に入りやすい位置にあると、ユーザーの安心感につながります。

また、タイトルの長さによっては、右側に配置すると検索結果に表示されません。キーワードを確実にユーザーの目に入れるため、キーワードの位置は左側を心がけましょう。

キーワード同士を近くに配置する

コンテンツ内では、キーワード同士をできる限り近くに配置します。「横浜 動物病院」を入れた文章を例に挙げてみましょう。

- 「横浜で動物病院をお探しの方は当院にご連絡ください」

- 「当院は、横浜にあるウサギやフェレット、トカゲなどのエキゾチックアニマルの診療を得意とする動物病院です」

2は「横浜」と「動物病院」がかなり離れています。これをなるべく近づけることで、Googleから「キーワードに関連が深いコンテンツである」とみなされる可能性が高まります。

検索意図に沿ってコンテンツを制作すれば、おのずとキーワード同士は近くなるはずです。あくまで自然な文章になることを前提として、組み合わせるキーワードを近くに配置してみましょう。

ドメイン評価が低いうちは順番を守る

自社サイトのドメイン評価が低いうちは、キーワードの順番をしっかり守ってコンテンツを作成することをおすすめします。DR(ドメインレーティング)が0〜20と低い場合、キーワードの順番が検索順位に影響する可能性があるからです。

とくに複合キーワードにおいては、語順によって検索意図が微妙に異なるケースも多いもの。Googleは、ユーザーの検索意図に最も合致するコンテンツを評価するため、語順を含めて完全一致したコンテンツが結果的に有利になり得ます。

ドメイン評価が高ければ、キーワードの順番が多少異なっても上位表示されやすくなります。コンテンツ対策を進め、ドメインパワーを上げることに注力しましょう。

- 良質なコンテンツを作成する

- 信頼性、関連性の高いサイトから被リンクをもらう

- 記事数、更新頻度を増やす

【場所別】SEO対策におけるキーワードの入れ方と重要度

SEO対策において、キーワードを入れるべき場所は以下のとおりです。

| 場所 (重要度) | 役割 | キーワードの数 |

|---|---|---|

| タイトルタグ (★★★★★) | ホームページや記事のタイトル | 1〜2個 |

| h1タグ (★★★★★) | ホームページや記事の大見出し | 原則1個 |

| h2〜h3タグ (★★★★) | 見出し(目次)に該当する部分 | 1見出し1個 |

| h4〜h6タグ (★) | 見出し(目次)に該当する部分 | 1見出し1個 |

| メタディスクリプション (★★) | ページを要約した100文字前後の文章 | 2〜3個 |

| 記事本文 (★★★) | ページ内の本文(テキスト) | 自然な文章を意識する |

| アンカーテキスト (★★★★) | リンク先を紹介するテキスト | 自然な文章かつ、テキスト内にKWを入れ込む |

場所ごとに効果的な入れ方を解説していきます。

タイトルタグ:クリック率に大きく影響

重要度★★★★★

- できる限り左側(冒頭)に配置する

- キーワードの順番を守る

タイトルタグに設定した文章は、検索結果やブラウザタブなどに表示されます。とくにクリック率に大きく影響するため、ユーザーに「自分が求めている情報がありそうだ」と思ってもらえるよう、適切にキーワードを入れ込む必要があります。

なお、WordPressで記事を作成すると、タイトルタグとh1タグに同じ文章が反映される仕様になっていますが、両者は厳密には違う役割を担っています。

- タイトルタグ:検索結果(Webページを開く前)に表示される

- h1タグ:記事の最上部(Webページを開いた後)に表示される

タイトルタグとh1タグの文章は、まったく同じで問題ありません。ただし、どちらもコンテンツの主題を表す見出しなので、使うのは「1ページに1つずつ」にしましょう。

キーワードの多用は逆効果。順番を守りつつ自然に入れ込みましょう!

見出しタグ:コンテンツ内容を正しく伝える役割

重要度

h1タグ★★★★★

h2〜h3タグ★★★★

h4〜h6タグ★

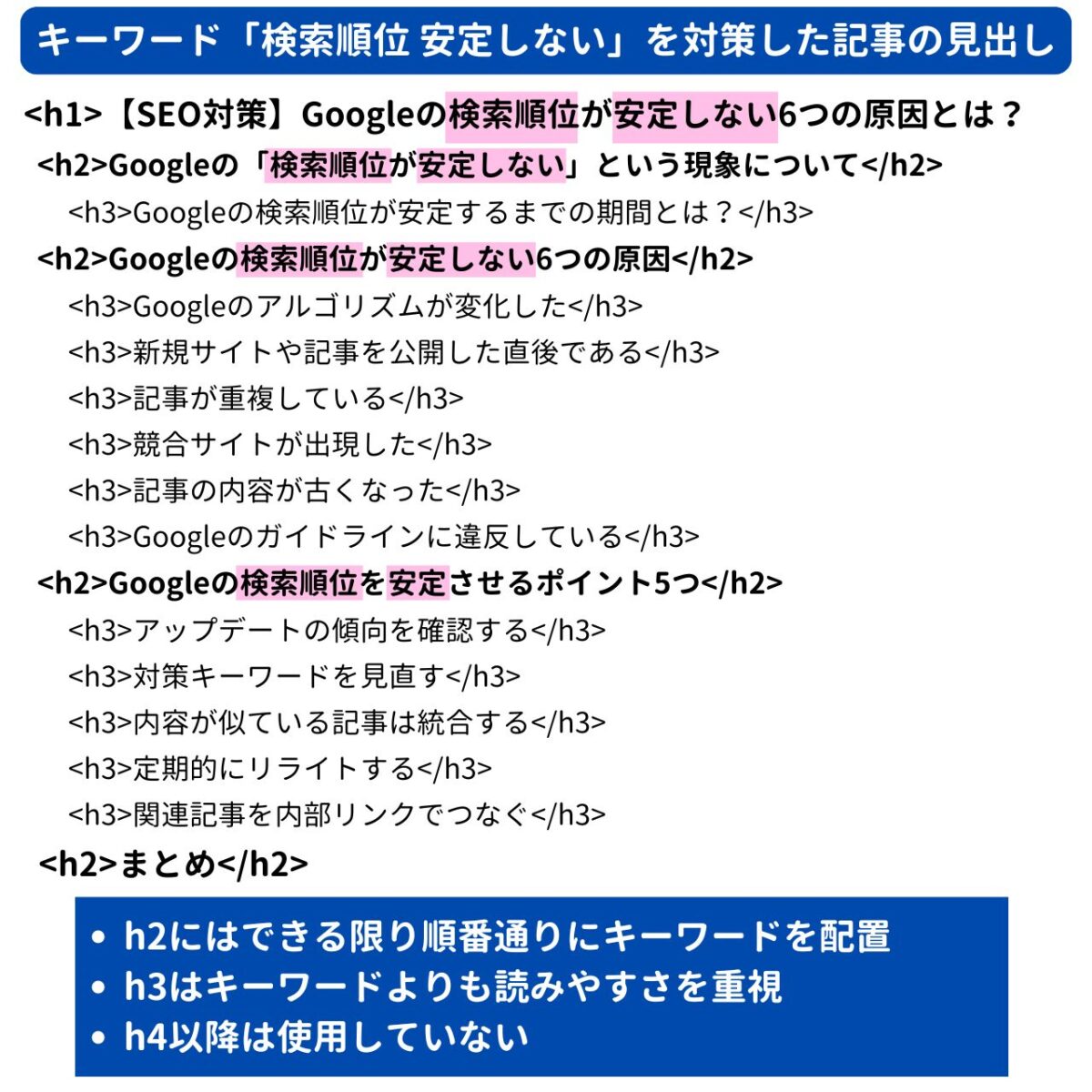

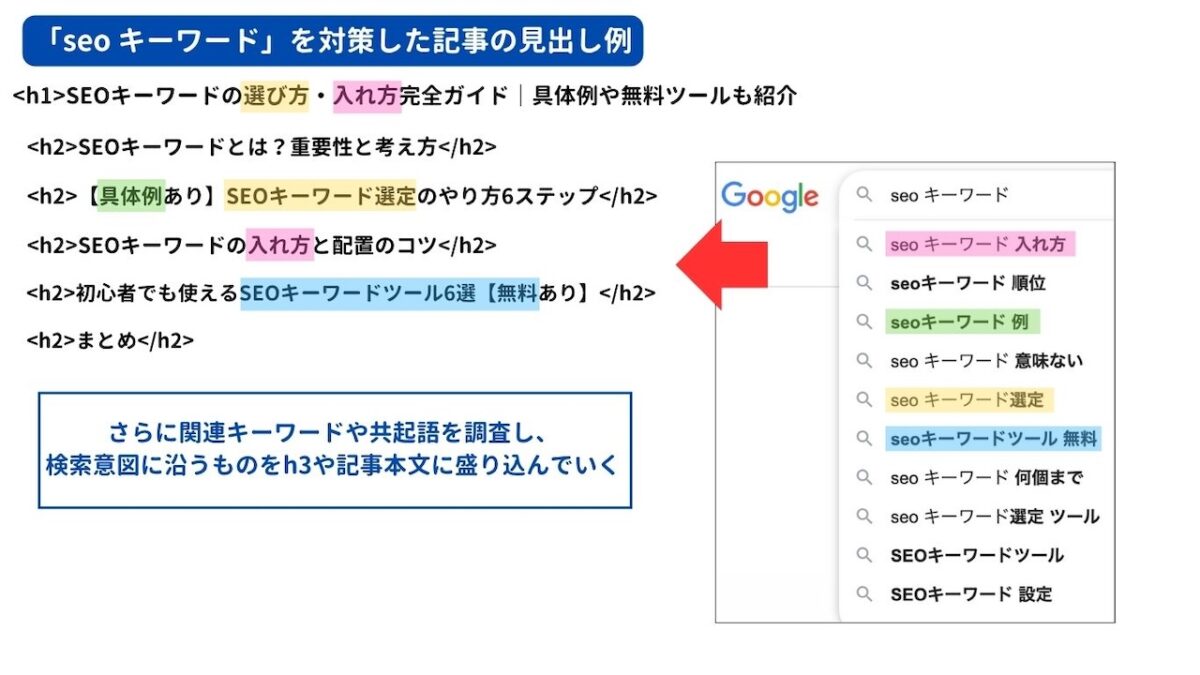

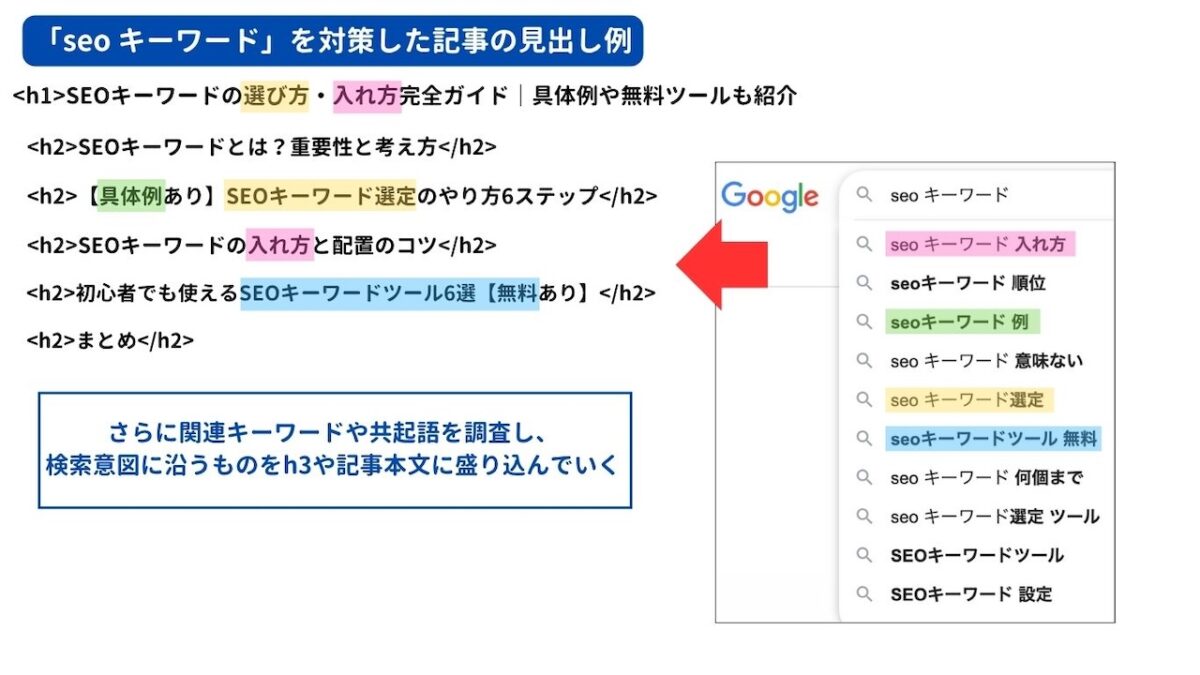

h2やh3など、見出しに使われるタグをhタグ(見出しタグ)と言います。見出しにキーワードを入れると、検索エンジンが記事の内容を認識しやすくなります。

- h1:タイトルタグと同様

- h2〜h6:自然な範囲で順番を意識する

h2〜h6タグに関しては、タイトルタグ・h1タグほどキーワードの順番にこだわる必要はありません。ユーザーの離脱率にもかかわるため、不自然な文章にならないことの方が重要です。

参考までに、当メディアの「検索順位 安定しない」を対策キーワードとしている記事の見出しを紹介します。

見出しの階層が深くなるほどユーザーにとって読みづらくなるため、実務上h5〜h6はほとんど使われません。

見出しはユーザーが記事の内容を大まかにつかむためにも大事な要素です。

キーワードを入れつつ、わかりやすい見出しを設定しましょう!

メタディスクリプション:タイトル下の説明書き

重要度★★

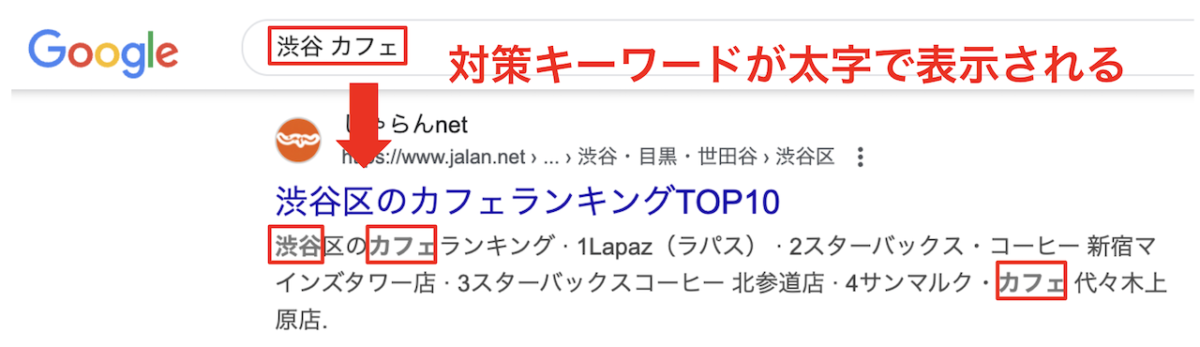

メタディスクリプションは、検索結果のタイトル下に記載される文章のことです。検索エンジンにページの内容を伝えるとともに、ユーザーのクリック率を左右します。

- できる限り冒頭に配置する

- キーワードを詰め込みすぎない

メタディスクリプションに含めた対策キーワードは太字で表示されるため、前半に配置した方が視覚的な訴求力が高まります。

なお、検索画面に表示される文章は、必ずしも自身で設定したものになるとは限りません。Google側でピックアップした文章が、自動的に採用されることもあります。

記事本文:出現頻度が重要

重要度★★★

検索意図に沿ったコンテンツを作成していれば、自然と一定以上の対策キーワードが本文内に出現するはず。意図的に入れるというより、結果として以下のような状態になっていることが理想です。

- 順番よりも出現頻度を意識する

- 共起語(キーワードとともに頻繁に使われる語句)をあわせて使用する

「なるべくキーワードを入れよう」と意気込むあまり、不自然な文章にならないよう注意しましょう。過剰なキーワードの詰め込みはペナルティの対象となり、SEO対策として逆効果になってしまいます。

あくまでも文章として自然な範囲で、対策キーワードや共起語を入れるのがポイントです。

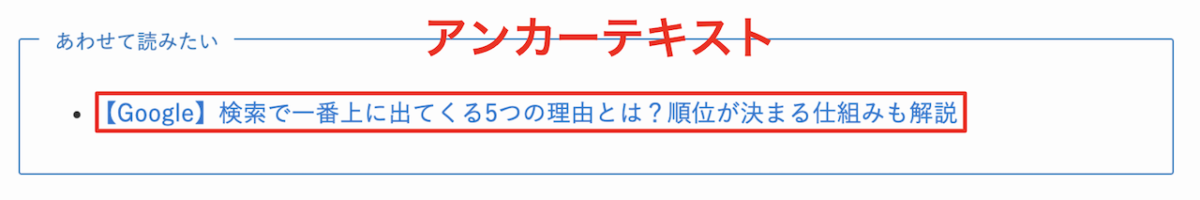

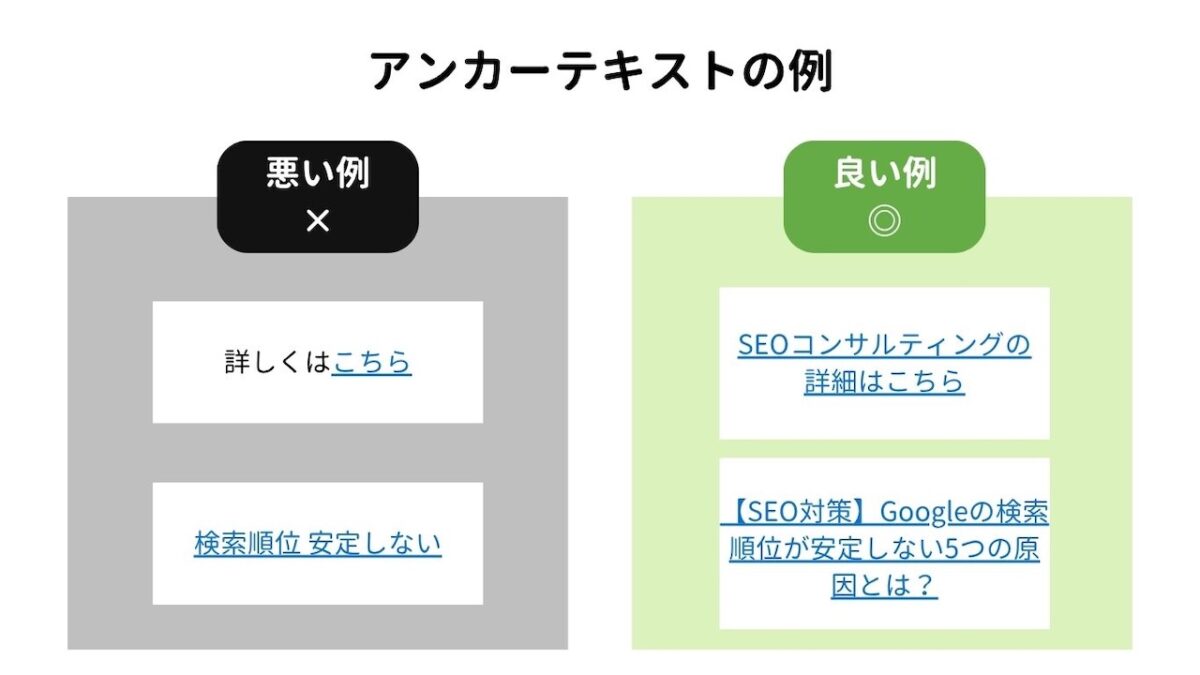

アンカーテキスト:リンク先を紹介する役割

重要度★★★★

アンカーテキスト(リンクがついたテキスト)は、Googleのクローラーやユーザーのサイト内回遊を促すためのものです。

アンカーテキストには、リンク先の対策キーワードを含めます。これにより、クローラーがページ内容を理解しやすくなり、正しいSEO評価を受けやすくなります。

- リンク先を正しく表す文言にする

- キーワードを詰め込みすぎない

リンク先の内容を表せていなかったり、文章が不自然だったりすると、ユーザーとクローラーの双方が混乱します。

対策キーワードを盛り込んだ、簡潔な文章にするのがポイントです!

共通:関連キーワードや共起語を散りばめる

関連キーワードや共起語は、対策キーワードを入れるすべての場所で意識的に使用しましょう。ユーザーの検索意図を満たしやすくなるだけでなく、Googleにコンテンツの内容がより伝わりやすくなります。

ここでも重要なのが「不自然にならないこと」です。とくに共起語においては、始めから意識して入れるというより、以下の手順でチェックするのが良いでしょう。

- 検索意図に沿ってコンテンツを作成する

- 対策キーワードに対する共起語が、コンテンツに含まれているか確認する

- 不足しているものがあれば、関連する記述を追加できないか検討する

関連キーワードや共起語を調査する際は、無料で使える「ラッコキーワード」が役立ちます。

まとめ

キーワードの順番はSEOに影響しているため、コンテンツを作成する際は順番も意識する必要があります。

検索意図や検索ボリューム、競合の状況など複数の要素を検討してキーワードを決定しましょう!

コンテンツを公開したら、各キーワードの順位も必ずチェックしてくださいね。自分が意図したキーワードでコンテンツが上位表示されていない場合、リライトして順位を改善しましょう。