【企業ブログ集客】記事の書き方10ステップ!ネタ選びのコツも解説

企業ブログは、企業の知名度を上げるために役立つツールです。うまく活用すれば、集客や採用、ブランディングまで幅広い効果が期待できます。

しかし、企業ブログをただ更新するだけでは成果につながりません。SEOや読者ニーズを意識したコンテンツにする必要があります。

この記事では、企業ブログ初心者でも実践しやすいように、集客につながるブログ記事の書き方や、成果が出やすいネタ選びのコツを解説します。

企業ブログに何を書けばいいか分からないという方、ぜひ参考にしてください。

なお、文章作成におすすめのスマホアプリをこちらの記事にまとめています。

\Web集客にお悩みの担当者へ|初回無料相談を実施中/

「新潟SEO情報局」では、Web集客に関するご相談を受け付けています。現在は実績作りのため、初回無料で実施しております。

【代表の主な実績】

- SEO歴10年以上

- 月間200万PV超えのメディア運用実績あり

- 「地域名×SEO対策」で上位表示中 など

つるけん

つるけん無料相談だからといって出し惜しみはしません。営業も一切かけませんので、お気軽にどうぞ!

\ 24時間以内にご返信 /

\ 毎月3社限定 /

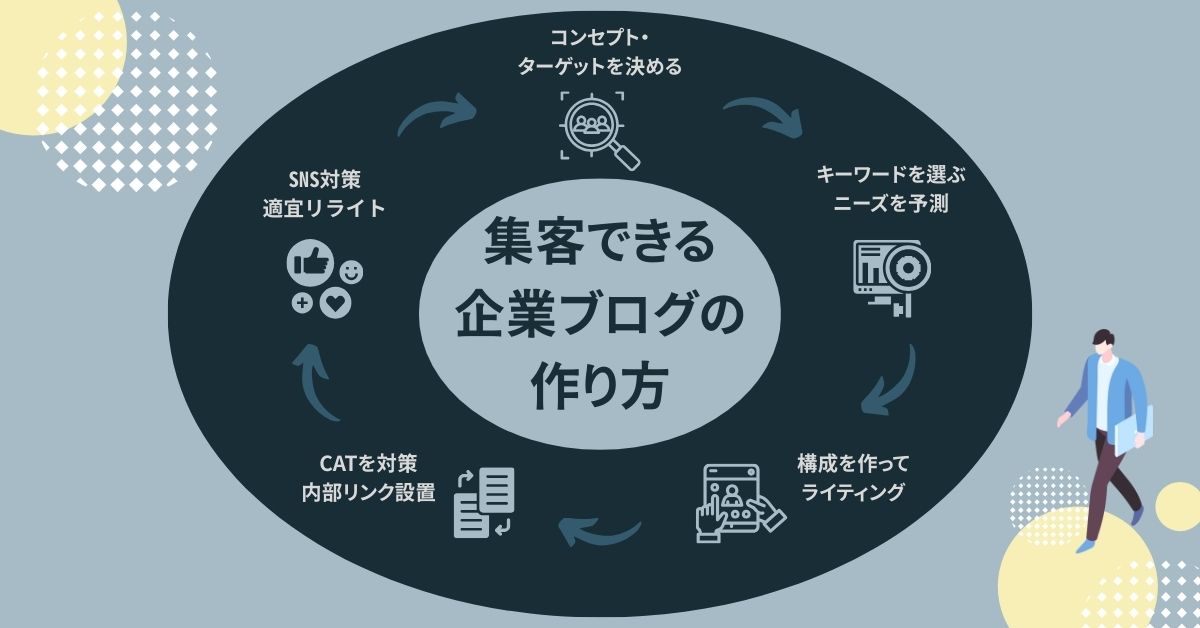

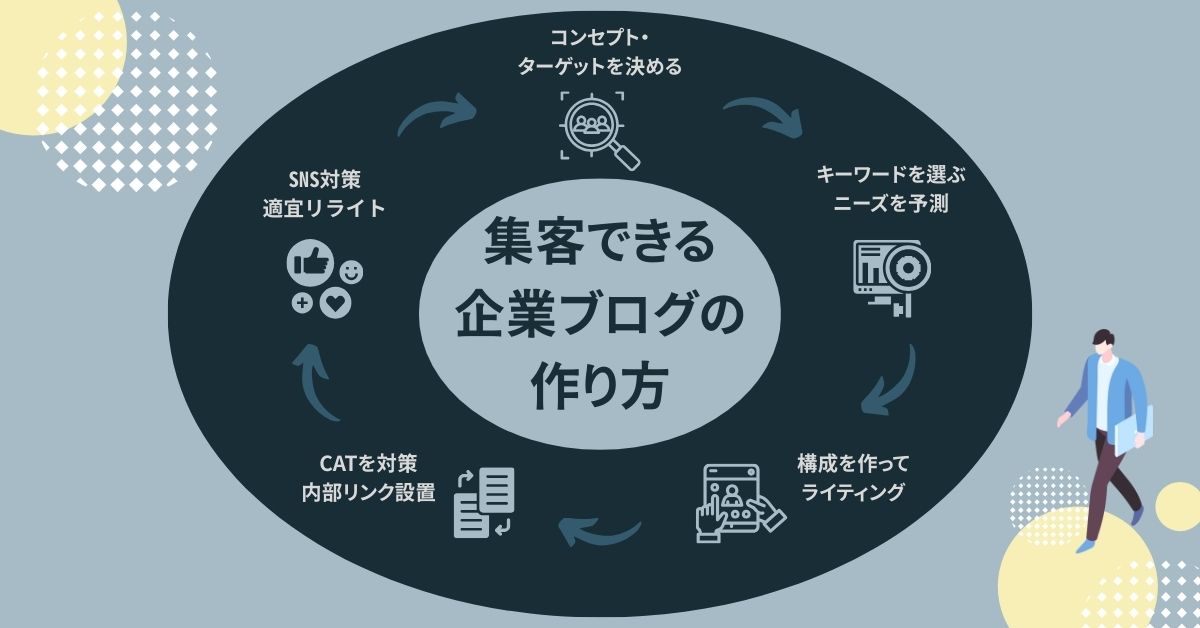

集客できる企業ブログの書き方10ステップ【SEO対策】

ブログで集客を成功させるためには、計画的に記事を作成することが重要です。

ここでは、初心者でも実践しやすい10ステップを紹介します。それぞれのステップを実行することで、多くのユーザーを惹きつけ、集客力を高められます。

- ブログのコンセプトを定める

- ターゲットを明確にする

- キーワードを選定する

- ブログ構成を設計する

- 読みやすい文章を書く

- 記事タイトル・導入文の工夫

- CTAと内部リンクを活用する

- ブログの初投稿を戦略的に行う

- 定期的にリライト・更新する

- SNS・YouTubeと連携する

それでは、具体的なステップを見ていきましょう。

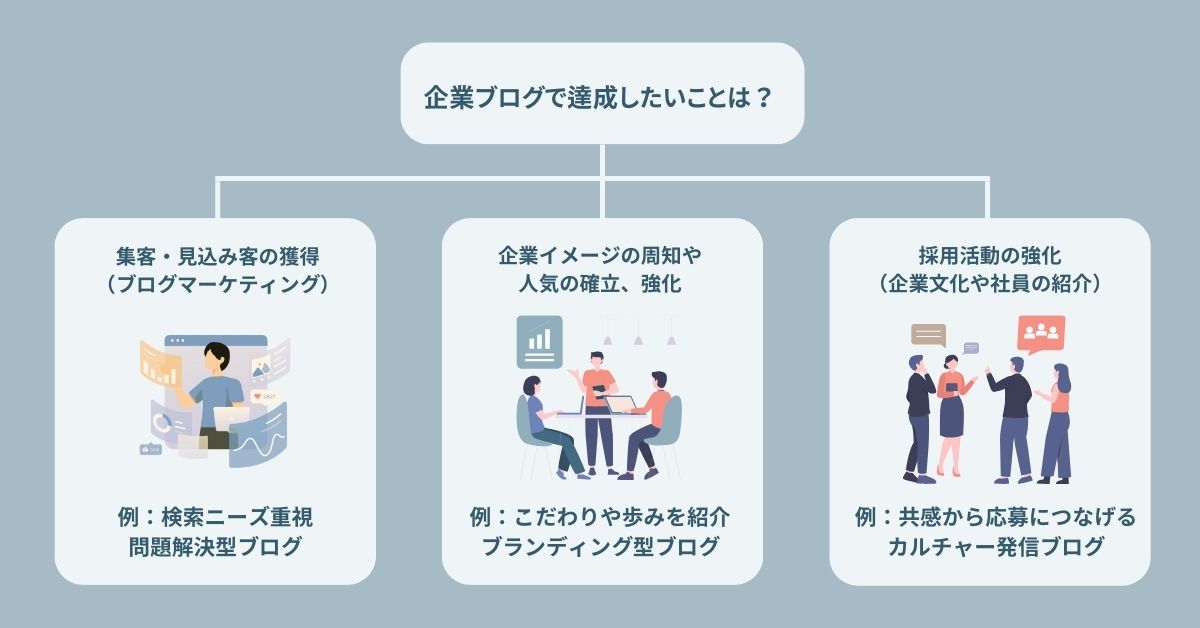

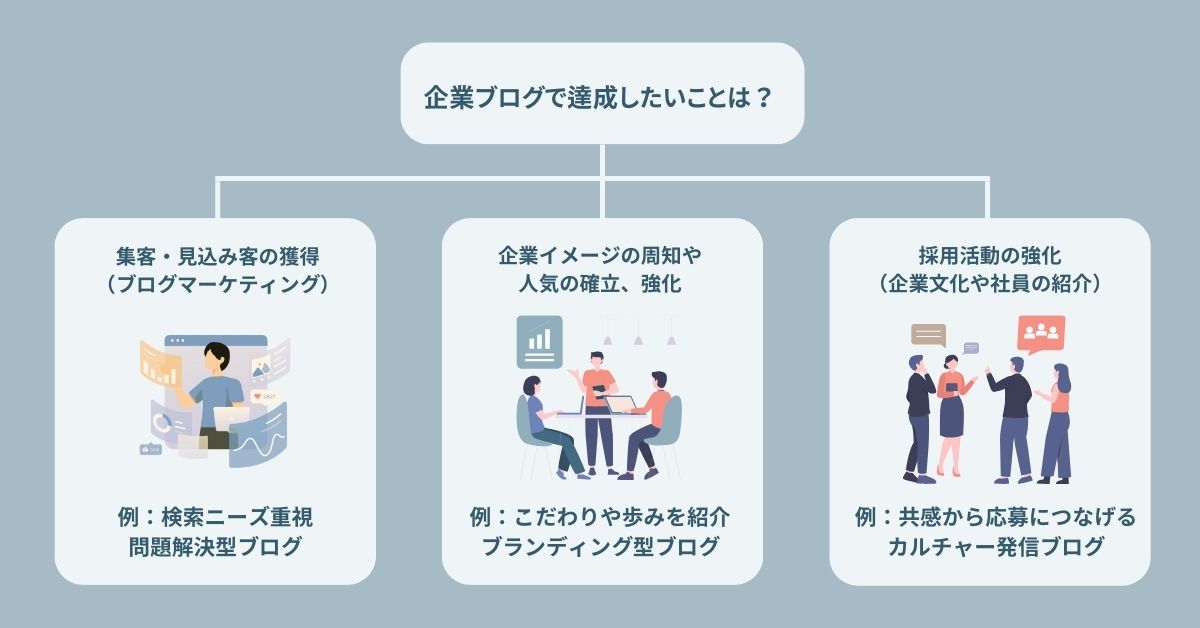

ブログのコンセプトを定める

企業ブログで成果を上げるには、まず「何のために運営するのか(=企業ブログの目的)」「誰に何を伝えるのか」というブログコンセプト(目的と方向性)を明確にします。

たとえば、以下のように目的によって記事内容や書き方は大きく変わります。

- 集客・見込み客の獲得(ブログマーケティング)

→ 検索ニーズを重視した問題解決型ブログがおすすめ - 企業イメージの周知や人気の確立、強化

→ こだわりや歩みを紹介するブランディング型ブログがおすすめ - 採用活動の強化(企業文化や社員の紹介)

→ 共感から応募につなげるカルチャー発信ブログがおすすめ

まずは競合ブログや自社サイトのアクセス状況を分析し、自社が発信すべきテーマを絞り込みましょう。自社の専門性・強みを活かせる分野を軸にすれば、記事に説得力が生まれ、検索エンジンからの評価にもつながります。

コンセプトを定めることで、記事の方向性がブレなくなり、読者からも「信頼できるブログ」として認識されやすくなります。

ターゲットを明確にする

具体的なユーザー像を設定することで、記事の内容やトーンを一貫させられます。ターゲットが曖昧なままでは、ユーザーのニーズに応えづらくなり、結果として集客力が低下します。

以下のような流れを目指しましょう。

- 年齢、性別、職業、趣味など、詳細なペルソナ(典型的な顧客像)を設定

- ペルソナが抱える悩みや疑問をリサーチし、それに対する解決策を提供する形で記事を作成

- ユーザーにとって価値のあるコンテンツが生まれ、エンゲージメントが向上する

さらに、ターゲットユーザーがよく利用するSNSやコミュニティを把握し、そこに記事を拡散することで、より効果的に集客できます。

キーワードを選定する

企業ブログで集客を成功させるためには、ユーザーの検索意図に合ったキーワードを選ぶことが重要です。さらに、検索ボリュームの大きさだけで判断するのではなく、「誰が」「どんな状況で」「何を知りたいのか」というペルソナ設計とカスタマージャーニーの視点を取り入れましょう。

たとえば、これからブログを始める初心者にとっては「初投稿に何を書けばいいか分からない」といった悩みが多く、中級者には「ネタが尽きた」「毎回構成を考えるのが大変」といった課題も出てきます。

Web集客を本格化したい経営層・マーケターであれば、「どのように問い合わせや売上につなげていくか」といった戦略的視点を求めています。

このように、ユーザーの習熟度や状況に応じて、求められる情報や検索行動が異なります。

また、キーワード選定の際にはロングテールキーワード(3〜4語以上の具体的な検索語句)を攻めることもおすすめです。検索上位を取りやすくなり、自社にとって本当に読んでほしい読者層に届きやすくなります。

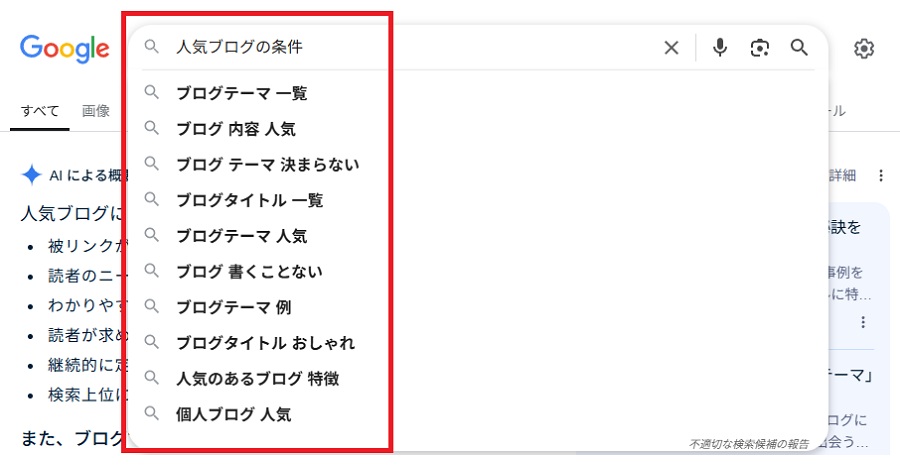

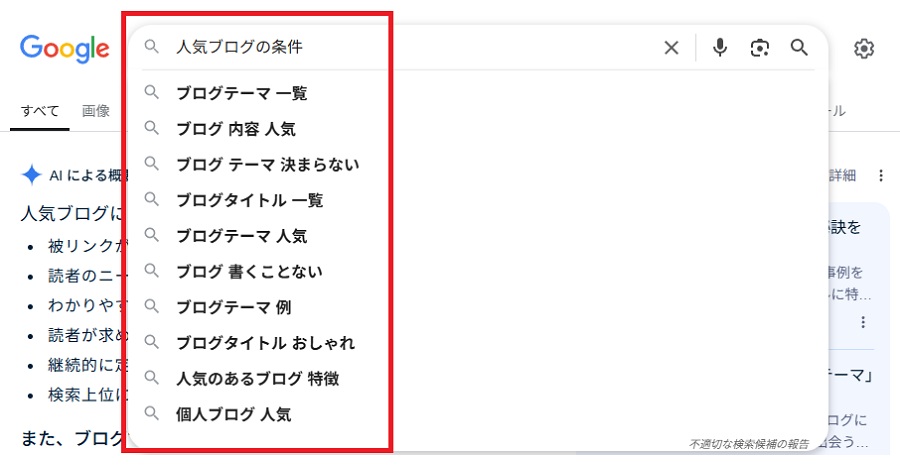

キーワード選定に役立つ具体的な方法を表にまとめました。

| 方法 | 内容・活用例 | 特徴 |

|---|---|---|

| ツール活用 | Googleキーワードプランナー、ラッコキーワードなど | 定量的に検索需要が分かる |

| サジェスト調査 | Google検索窓にキーワード入力時の補完候補 | 実際に検索されている関連語が得られる |

| 関連質問・類似検索 | 「他の人はこちらも検索」「関連する質問」などをチェック | ユーザーの具体的な悩みが見える |

| トレンド調査 | Googleトレンド、X(旧Twitter)のハッシュタグ検索 | 話題性・時事性の高いテーマを拾える |

| 読者の声 | 自社アンケート、商品購入のコメント欄、レビュー | 生の声からリアルなニーズを拾える |

| 競合分析 | 人気ブログ記事のタイトルや構成を分析 | ユーザーが興味を持つ切り口を把握できる |

ブログ構成を設計する

検索エンジンで上位表示を狙うためには、ブログ記事を書く前に構成を設計することが重要です。構成がしっかりしていれば、読者にとっても読みやすく、Googleからも高く評価されやすくなります。

以下のような流れで記事構成をテンプレート化しておくとスムーズです。一例として、ブログ記事の基本構成テンプレートをご紹介します。

- 導入文:読者の悩み・検索意図を明確にし、「この記事で何が分かるか」を提示

- 本文セクション(H2・H3):

・悩みの解決方法(具体例・比較・図解)

・注意点や応用パターン

・他の関連情報への導線 - まとめ・次のアクション:要点の再提示+CTAや内部リンク

このように「見出し → 中見出し → 内容」といった構造をあらかじめ設計することで、文章の迷走を防げます。

構成が難しく感じた場合は、上位表示されている競合のブログ記事を参考にして、どのような見出し構成、作り方がなされているかを確認するのも効果的です。

読みやすい文章を書く

ブログ読者は基本的に、分かりやすく、読みやすい文章構造でないと最後まで読んでくれません。企業ブログでは、それにプラスして正確さ、信頼性を兼ね備えた文体であることが理想的です。

ただ、そうは言っても初心者の方は「何から書けばいいか分からない」「いろいろ書きたいことがあって話が散らかってしまう」というところでつまずきがちです。

そんなときに役立つのが、構成の型を決めて書く「PREP法」です。

PREP法は、結論→理由→具体例→再結論という流れで構成され、読みやすく論理的な文章が書ける手法としてビジネスシーンでも広く活用されています。

| 構成要素 | 内容 | 例文 |

|---|---|---|

| Point(結論) | 主張や要点を明確に示す | 「企業ブログには構成設計が欠かせません」 |

| Reason(理由) | その結論に至る理由や背景を説明する | 「なぜなら、構成があると読者が迷わず読み進められるからです」 |

| Example(具体例) | 根拠となる事例やデータを提示する | 「たとえば、構成を練った記事の平均読了率は30%高まったというデータもあります」 |

| Point(再結論) | 再度結論を述べ、印象づける | 「そのため、まずは構成を作ることから始めましょう」 |

このテンプレートに沿って文章を組み立てることで、論理の流れが自然で、読者にとって負担のない文章が書けるようになります。

さらに、以下のようなポイントも意識しましょう。

- 1文を長くしすぎない(目安は60文字以内)

- 2〜3行で改行し、余白を作る

- 難しい言葉は使わず、かみ砕いた言い回しにする

- 箇条書き・太字・見出しで情報を整理する

記事タイトル・導入文の工夫

いくら記事の内容が良くても、タイトルや導入文が弱ければクリックすらされません。検索結果やSNSで表示されたときに「読みたい!」と思わせる工夫こそ、集客ブログの第一歩です。

思わずクリックされる記事の見出し作りのために、以下の要素を意識しましょう。

| ポイント | 内容・効果 |

|---|---|

| 数字を入れる | 「5つのコツ」「10ステップ」など、内容のボリュームがひと目で分かる |

| ベネフィットを明示 | 「初心者でも月1,000PV」など、読者にとってのメリットを伝える |

| ターゲットを絞る | 「小規模企業向け」「建設業の集客ブログ」などで共感を得やすい |

| 自然なキーワードを含める | SEO対策として「ブログ 構成 作り方」など具体的な検索語を活用 |

つづけて、導入文(リード文)で離脱を防ぐためのポイントです。

| 段階 | 内容 | 例文 |

|---|---|---|

| ①共感 | 読者の悩み・課題を提示 | 「企業ブログを書いても読まれない…そんな悩みありませんか?」 |

| ②ベネフィット提示 | 記事で得られる価値を伝える | 「この記事では、読まれるタイトルとリード文の作り方を解説します」 |

| ③記事の流れを予告 | 内容やステップを簡潔に示す | 「初心者でも実践しやすいよう、事例つきで紹介します」 |

このように、タイトルと導入文は「読んでもらうための導線」であり、検索結果でのクリック率や記事の読了率を左右する重要な要素です。

CTAと内部リンクを活用する

企業ブログを通じて成果を出すためには、読んでもらうだけでなく、次のアクションにつなげる仕掛けが不可欠です。そのために有効なのが、CTA(Call To Action)と内部リンクの活用です。

CTAとは、「問い合わせはこちら」「資料をダウンロードする」「関連商品を見る」など、読者に具体的な行動を促すパーツです。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 記事内容と関連性の高いCTAを選ぶ | たとえば「企業ブログの始め方」記事に対して「SEO対策の無料チェックリスト配布」など |

| 視覚的に目立たせる | ボタンやバナーを使い、クリックしたくなるデザインにする |

| シンプルかつ明確な文言 | 「無料で相談する」「事例を見る」など一目で行動内容が分かる表現にする |

次に内部リンクの設置です。

記事内に関連性の高い記事への内部リンクを設置することで、読者の「もっと知りたい」というニーズを自然に満たせます。さらに、Googleにとってもサイト構造が明確になり、SEO評価を高める要因となります。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 関連性の高い記事を選ぶ | テーマが近い、補足情報になる記事を選定する |

| 本文の流れに自然になじませる | 「詳しくは関連記事で解説しています」など、読者の疑問に寄り添う形で挿入 |

| 記事同士のリンク網を構築する | 単発ではなく複数記事がつながるよう意識して貼ると、滞在時間も伸びやすい |

ブログの初投稿を戦略的に行う

企業ブログの第一印象を決めるのが、初投稿の記事です。単なる「お知らせ」や「テスト投稿」ではなく、戦略的に内容を設計することが、信頼と継続読者の獲得につながります。

初投稿に入れるべき内容、ポイントをご紹介します。

- ブログの目的と読者へのメリット

例:「このブログでは○○業界の最新情報や、業務改善に役立つノウハウを発信していきます」 - 発信するテーマ・ジャンル

例:「SEO・Webマーケティング・ツール活用法などを中心に更新予定です」 - 執筆者・企業のプロフィール

例:「○○株式会社のWebマーケティング担当が執筆。年間100本以上の記事制作に携わる」など - 今後の更新予定や読者へのメッセージ

例:「毎週〇曜日に更新予定です。気になるテーマがあればお気軽にコメントください」

これらをしっかり盛り込むことで、読者は「このブログは読む価値がある」と判断し、リピーターになりやすくなります。

定期的にリライト・更新する

企業ブログは書いて終わりにするのではなく、公開後も継続的にリライト・更新を行うことで、成果につなげることができます。

また、検索エンジンのアルゴリズムや読者のニーズは日々変化しているため、定期的に記事の鮮度や有用性を見直すことで、検索順位や読者満足度の向上が見込めます。

| 目的 | 内容 |

|---|---|

| 検索順位の維持・改善 | 上位表示されている記事も放置すると順位が下がるため、定期的なメンテナンスが重要 |

| 古い情報のアップデート | 数値データや外部リンク、画面キャプチャなど、時間経過による情報劣化の補正 |

| 読者ニーズの変化への対応 | 検索意図や関連キーワードが変わってきた場合に、構成や見出しを再設計する |

リライトと更新は以下のタイミングで行うことがおすすめです。

| タイミング | 理由・ポイント |

|---|---|

| 公開から2〜3ヶ月後 | Googleにインデックスされ、順位や読者の反応が見え始める時期。初回の分析・修正に最適 |

| 検索順位が明らかに下がったとき | アルゴリズム変動や競合の強化により順位が落ちた場合は、内容の鮮度や構成を見直すべきサイン |

| 掲載している情報が古くなったとき | 数値データ・外部リンク・制度や仕様など、最新の情報に更新することで信頼性を維持できる |

| 関連キーワードや検索意図が変化したとき | サジェストや「関連する質問」に変化が見られた場合は、見出しや記事全体の焦点を調整 |

| 新しい関連記事を追加したとき | 関連記事同士を内部リンクでつなぐために、既存記事側の内容や導線を更新する必要がある |

リライトは単なる更新作業ではなく、読者と検索エンジンの両方にとって「価値ある情報を提供し続けるためのメンテナンス」と位置づけましょう。

SNS・YouTubeなどと連携する

SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)は、ブログ記事を広く拡散し、集客を増やすための強力なツールです。たとえば、Facebook、Twitter、Instagramなどのプラットフォームを活用することで、多くのユーザーに自社の記事を届けられます。

まず、SNSで記事をシェアするには、魅力的なタイトルとキャッチコピーを使ってユーザーの興味を引きましょう。次に、投稿する時間帯も重要です。ターゲットとするユーザー層が最もアクティブな時間帯に投稿することで、より多くの流入を得られます。

さらに、ユーザーとのキャッチボールも大切です。コメントやメッセージに迅速に対応することで、ユーザーとの信頼関係を築き、リピーターを増やせます。

| プラットフォーム | 活用方法・メリット |

|---|---|

| X(旧Twitter) | 記事の更新告知や話題性のあるネタの拡散に強み。業界ニュースや小ネタと絡めるのが◎ |

| 画像付きで記事の内容をビジュアルで紹介可能。ライフスタイル系・BtoC企業に有効 | |

| 長文・真面目な投稿と相性がよく、フォロワーとの信頼関係構築に効果的 | |

| BtoBや採用活動に強く、ブログの専門性や実績紹介と相性が良い |

近年では、YouTubeで企業チャンネルを開設し、ブログと連携して相乗効果を狙う企業も増えています。説明が視覚的なので伝わりやすく、SNS・ブログ・動画の3方向で認知拡大できるといったメリットがあります。

企業のYouTube活用の成功事例としては、次の2社がよく知られています。

- サイボウズ株式会社

→社員インタビューや働き方をテーマにした動画で「企業の人となり」を伝え、採用や共感マーケティングに成功。チャンネル登録者も多く、ブランディング強化に直結。 - 無印良品(MUJI)

→ 商品の使い方・ストーリー・店舗紹介などを動画化し、ブログ記事と連携して商品理解を促進。視覚的な訴求でEC売上や顧客ロイヤリティ向上に貢献。

\Web集客にお悩みの担当者へ|初回無料相談を実施中/

「新潟SEO情報局」では、Web集客に関するご相談を受け付けています。現在は実績作りのため、初回無料で実施しております。

【代表の主な実績】

- SEO歴10年以上

- 月間200万PV超えのメディア運用実績あり

- 「地域名×SEO対策」で上位表示中 など

無料相談だからといって出し惜しみはしません。営業も一切かけませんので、お気軽にどうぞ!

\ 24時間以内にご返信 /

\ 毎月3社限定 /

失敗しない!企業ブログのネタ選びのコツ5つ

「企業ブログを始めたいけれど、どんなネタを書けばよいか分からない」という方は多いでしょう。この記事では、企業ブログのネタに迷ったときに参考になる5つの視点を紹介します。

- 自社商品・サービスを紹介する

- 部署・スタッフを紹介する

- 事例を紹介する

- 求職者向けのメッセージを発信する

- SEO対策用のキーワードを意識する

自社商品・サービスを紹介する

自社の売上を伸ばすには、まず自社商品やサービスの認知度を高める必要があります。企業ブログは自社商品・サービスを紹介するために最適のツールです。

企業ブログは自社商品・サービスに対するニーズを持っているユーザーに直接アプローチできます。必要なユーザーに紹介することで、成約率が高まります。

部署・スタッフを紹介する

企業ブログに部署・スタッフを紹介すると、企業の信頼度アップにつながります。

ビジネスにおいては、信頼が必要不可欠です。企業ブログで部署やスタッフを紹介すると、こちらの人となりが伝えられるため、ユーザーに信頼してもらうきっかけになります。

事例を紹介する

企業ブログには自社の仕事で解決した事例も紹介すると、集客に効果的です。

ユーザーは解決したい悩みを持って検索をかけ、ホームページを訪れます。ユーザーの悩みに近い事例が企業ブログに載っていれば、ユーザーに「この企業なら解決してくれる」という印象を与えられます。

求職者向けのメッセージを発信する

企業ブログは採用活動にも有効です。求職者向けのメッセージを発信すれば、企業へ応募を考えている人材へアピールできます。

転職サイトを経由して採用活動を行う場合、効果は高いもののコストも大きくなります。自社の企業ブログから直接発信することで、自社に興味を持つ求職者へ直接メッセージを伝えられます。

SEO対策用のキーワードを意識する

ユーザーは悩みを解決するために、特定のキーワードで検索をかけます。企業ブログを読んでもらうには、ターゲットが検索しそうなキーワードの検索結果で上位表示を狙う必要があります。

上位表示されるために必要なSEO対策として、キーワードを意識したコンテンツを作成しましょう。

企業ブログを書くときのポイントと注意点

企業ブログの成果を最大化するには、ブログ運営のポイントを理解し、正しく実践することが大切です。企業ブログの書き方として、心がけるべき点を紹介します。

- ターゲットのためになる情報を書く

- SEOと収益のバランスを意識する

- ブログの効果が出るまで一定の期間が必要

- センシティブな話題と炎上リスクに注意

企業ブログのメリットを最大限に活かすためにも、書き方のコツを抑えましょう。

ターゲットのためになる情報を書く

読んでほしいターゲットに貢献できるコンテンツは、企業ブログにとって必要不可欠です。

企業ブログは読んでもらうだけでなく、商品・サービスの販売やリクルーティングを促すためのツールです。ターゲットが企業ブログを読んでも、有意義なコンテンツと思われなければその先の行動にはつながりません。

ターゲットのためになるコンテンツを意識しましょう。

読者視点に立ったブログ記事の書き方、記事構成のポイントをまとめました。

| セクション | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 導入文 | 悩みの提示と記事のゴールを明確に伝える | 読者の共感と期待を引き出す |

| 本文(課題の深掘り〜解決策) | 情報・事例・ノウハウなど | 読者が「自分に関係ある」と思える情報設計にする |

| まとめ・次のアクション | 要点整理+CTAや関連記事 | 読後の行動をスムーズに促す構成にする |

ターゲットの立場に立った構成・内容設計を行うことで、伝えたいことではなく求められていることを提供するブログ記事になります。

SEOと収益のバランスを意識する

企業ブログは、SEOと収益の両立を意識したコンテンツマーケティングの一環として運営することが求められます。

検索流入を増やすSEO対策に加えて、売上や問い合わせにつながる導線設計(CTAやリンク設置など)も欠かせません。

ブログには収益性を期待する企業担当者も多いため、「どうすれば利益につながるか」を明確にすることが成功のポイントです。

SEOと収益の両立を図る記事設計の考え方としては以下のようになります。

| 観点 | アプローチ | 補足 |

|---|---|---|

| SEOによる流入獲得 | ロングテールキーワード・検索ニーズに応える記事を発信 | 検索上位を狙い、継続的なアクセス源を確保 |

| 収益・CV(コンバージョン)導線の設計 | CTA設置、サービス紹介への誘導、事例記事との連携 | 「読んだあとどうするか」が明確だとCV率が上がる |

| 記事の役割ごとのバランス調整 | 集客目的の記事と収益目的の記事を混在させる | すべての記事を売上直結にする必要はない |

ブログには、最終的に行動を促す構造(=CTAや内部リンクの設計)がなければ、収益にはつながらず、「読んで終わり」となります。商品・サービスに直結した導線を設計して、SEO記事からの成約率を高めることが必要です。

ブログの効果が出るまで一定の期間が必要

企業ブログを始めてから、効果を実感するまでは一定の期間が必要です。

取得して間もないドメインはSEOとしても弱いため、最初は検索流入が少ない傾向にあります。読者がつくにはある程度の記事数も必要です。

とはいえ、ただ待つだけでなく、定期的な分析と改善を続けることで効果を早めることはできます。Google Analytics(GA4)とGoogle Search Consoleなどのツールの利用がおすすめです。

| ツール | チェックすべき項目 | 活用ポイント |

|---|---|---|

| GA4 | ページビュー数、平均エンゲージメント時間、直帰率 | よく読まれている記事や、すぐ離脱されているページを把握 |

| Search Console | 表示回数、クリック数、掲載順位、検索クエリ | どのキーワードで流入があるか、改善余地のある記事を発見 |

Search Consoleでは、「検索順位が10位前後の記事」や「表示回数は多いがクリックされていない記事」に注目することで、リライトやタイトル改善の優先順位が明確になります。

GA4は直帰率や滞在時間を見れば、「読みやすさ」や「導線設計」の改善ヒントも得られます。

ブログ運営は中長期的な取り組みが前提ですが、数値を可視化しながら改善し、確実に効果を積み上げていきましょう。

センシティブな話題・炎上リスクに注意

企業ブログでは人種や性別など、センシティブな話題を避けましょう。

センシティブな話題には炎上のリスクが伴います。発信する側が意図していなくても、コンテンツの一部が切り抜かれてバッシングを受けるかもしれません。

| リスク要因 | 内容 |

|---|---|

| 人種・宗教・性別・思想への言及 | 無意識の偏見や差別と受け取られやすく、企業の信頼性にも影響する |

| 時事ネタへの過度な私見 | 社会問題や事件に対する不用意な発言は炎上の火種になりやすい |

| 過激な表現・攻撃的な言い回し | 読者の立場を考慮せず感情的な表現を使うと、批判の対象になる |

また、社内で問題ないと思われる内容でも、外部からは異なる印象を持たれることもあるため、公開前には複数人でのチェック体制を設けるのも効果的です。

企業ブログを運営するときは、コンテンツが常に人の目に触れることを意識しましょう。

ブログ集客でよくある失敗例7選

ブログ集客がうまくいかない場合、それは一体どの部分に問題があるのでしょうか。役立つ情報を発信しているはずなのに、ユーザーが訪れないということは誰もが避けたいでしょう。

多くの場合、ブログの集客失敗は、一部のポイントを見落としてしまっている可能性があります。これらの陥りがちな失敗を避けることで、ブログ集客を成功させることにつながります。

ここでは、よくある具体的な失敗例について解説します。

- 競合が強いキーワードを選んでいる

- 似ているキーワードで記事を作成する

- 読者のニーズを想定していない

- 「一言一句、読んでもらえる」と思っている

- EEATを担保できていない

- 短期での成果を求める

- アクセス数が増えても成約につながらない

それぞれの概要も見ていきましょう。

競合が強いキーワードを選んでいる

競合が強いキーワードを選んでしまうと、検索結果で上位に表示されることが難しくなり、結果として、ブログのアクセス数が伸びません。

また、競合と張り合うために、広告費やSEO対策に多大なコストと時間を要することになります。それにもかかわらず、成果が出ないことが多く、モチベーションの低下やリソースの浪費につながります。

とくに新しいブログやドメイン評価が低い場合、競争に勝てずに記事が埋もれてしまい、努力が無駄になる可能性が高いです。

似ているキーワードで記事を作成する

似ているキーワードで複数の記事を作成すると、カニバリゼーション(自社のコンテンツ同士が競合する現象)が発生しやすくなります。これにより、検索エンジンの評価が分散してしまい、どちらの記事も上位に表示されにくくなります。

とくに、同じテーマに対して少し異なるキーワードを使って記事を作成すると、どちらの記事も中途半端な評価に終わることが多いです。この結果、時間と労力をかけて作成した記事が、検索結果で目立たず、ユーザーに届かないまま埋もれてしまうリスクが高まります。

また、ユーザーから見ても、似たような内容の記事が複数存在することで混乱を招き、ユーザーエクスペリエンスが低下する恐れがあります。

読者のニーズを想定していない

ブログ集客において、自社が伝えたいことばかりを書いてもユーザーの関心を引けず、閲覧数が低迷します。これは、記事がユーザーの求める情報と一致していないためで、結果として離脱率が高くなります。

さらに、ユーザーが価値を感じないコンテンツは、シェアやコメントも少なく、SNSでの拡散効果も期待できません。その結果、ブログ全体の集客力が低下し、検索エンジンからの評価も下がります。

とくに、ユーザーのフィードバックを無視し続けると、信頼性が低下し、リピーターが減少します。これにより、長期的な成長が見込めなくなり、最終的にはブログ運営のモチベーションも低下する可能性があります。

「一言一句、読んでもらえる」と思っている

多くのユーザーは流し読みをしており、長い段落や詳細な説明を一言一句読むことはありません。そのため、重要なポイントがユーザーに伝わらず、記事の本質が埋もれてしまうことが多いです。

また、見出しやサブ見出しを適切に使わないと、記事全体の構造が曖昧になり、ユーザーがどこに重要な情報があるのか分からずに離脱してしまう可能性があります。

さらに、箇条書きやリストを使わずに長文を続けると、ユーザーは情報を一目で理解できず、記事全体の満足度が低下します。

これらの失敗は、有益な情報がユーザーに届かず、結果としてブログの集客力が低下する原因となります。

EEATを担保できていない

EEAT(専門性、権威性、信頼性)は良質なウェブサイトを評価する基準をGoogleが独自に定めたものです。EEATを担保できていないと、ブログ記事が検索エンジンで評価されにくくなるリスクがあります。

記事の情報が自分の知識や経験を元にした正確なものでない場合、ユーザーは記事の信頼性に疑問を感じ、離脱するでしょう。また、参考にした情報源やデータを明示しない場合も、記事の信頼性が低下し、検索エンジンからの評価が下がります。

たとえば、専門家の意見や統計データを引用せずに予想で書き進めてしまうと、記事が単なる個人的な意見として扱われ、権威性が欠けてしまいます。さらに、著者プロフィールが不十分だと、ユーザーは記事の信頼性を疑い、ほかに信頼できる情報源に移ってしまう可能性が高いです。

短期での成果を求める

短期間で大きな成果を期待することは現実的ではなく、期待外れの結果に失望しやすいです。これにより、モチベーションが急速に低下し、ブログ運営を諦めてしまうリスクが高まります。

初期段階では、コンテンツの質を高めることが重要ですが、短期的な成果を求めるあまり、量を優先してしまいがちです。その結果、質の低い記事が増え、ユーザーの信頼を失うことになります。

また、SEO対策やSNSでの拡散も地道に行う必要がありますが、短期的な成果を求めると、これらの基本的な施策を疎かにしてしまうことがあります。焦って結果を出そうとすると、戦略の一貫性が欠け、長期的な集客力が低下する原因となります。

アクセス数が増えても成約につながらない

アクセス数が増えているにもかかわらず、購入や問い合わせといった具体的なアクションが発生しないと、集客の効果が実感できません。

これは、記事の内容がユーザーのニーズや期待に応えられていない場合や、CTAが効果的でない場合に起こりがちです。

また、サイトの使い勝手が悪かったり、購入プロセスが複雑だったりすると、せっかくの訪問者が離脱してしまうこともあります。これらの失敗は、ブログの目的である収益化やブランド認知の向上の障害となります。

まとめ

企業ブログは軌道に乗るまでに時間がかかりますが、成功すれば集客や採用などさまざまな効果を期待できます。

まず、ブログのコンセプトを定め、ターゲットを明確にしましょう。ロングテールキーワードを攻めることで、競合が少ないニッチな市場を狙うことが重要です。また、ユーザーのニーズを想定し、上位表示しやすい構成案を作成することが、ブログ集客成功の鍵となります。

さらに、読みやすい文章を書くこと、記事にCTAを設置すること、こまめなリライト、関連記事との内部リンクの設置、SNSとの連携が効果的です。

これらのポイントを実践することで、ブログの集客力は大幅に向上し、長期的な成功へとつながります。ブログの改善を継続し、ユーザーが本当に欲している情報を提供できる運営を心がけましょう。

Web集客にお悩みのご担当者様へ

初回無料相談を実施中

「新潟SEO情報局」では、Web集客に関するご相談を

初回無料で受け付けています