【ホームページ】検索に引っかからない7つの原因と解決策

ホームページが検索に引っかからない場合、内部構造や設定に問題があるケースが大半です。「ホームページを立ち上げて間もない」「noindexが設定されている」「競合が強すぎる」などの意見をよく目にします。

それぞれの原因を適切に対処すれば、ホームページが検索に引っかかるようになります。ただし、狙うキーワードによっては上位表示の難易度が高いので注意しなければいけません。

この記事では、ホームページが検索に引っかからない原因と対処法を詳しく解説します。検索に引っかかり、なおかつ上位表示させるコツもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

\Web集客にお悩みの担当者へ|初回無料相談を実施中/

「新潟SEO情報局」では、Web集客に関するご相談を受け付けています。現在は実績作りのため、初回無料で実施しております。

【代表の主な実績】

- SEO歴10年以上

- 月間200万PV超えのメディア運用実績あり

- 「地域名×SEO対策」で上位表示中 など

つるけん

つるけん無料相談だからといって出し惜しみはしません。営業も一切かけませんので、お気軽にどうぞ!

\ 24時間以内にご返信 /

\ 毎月3社限定 /

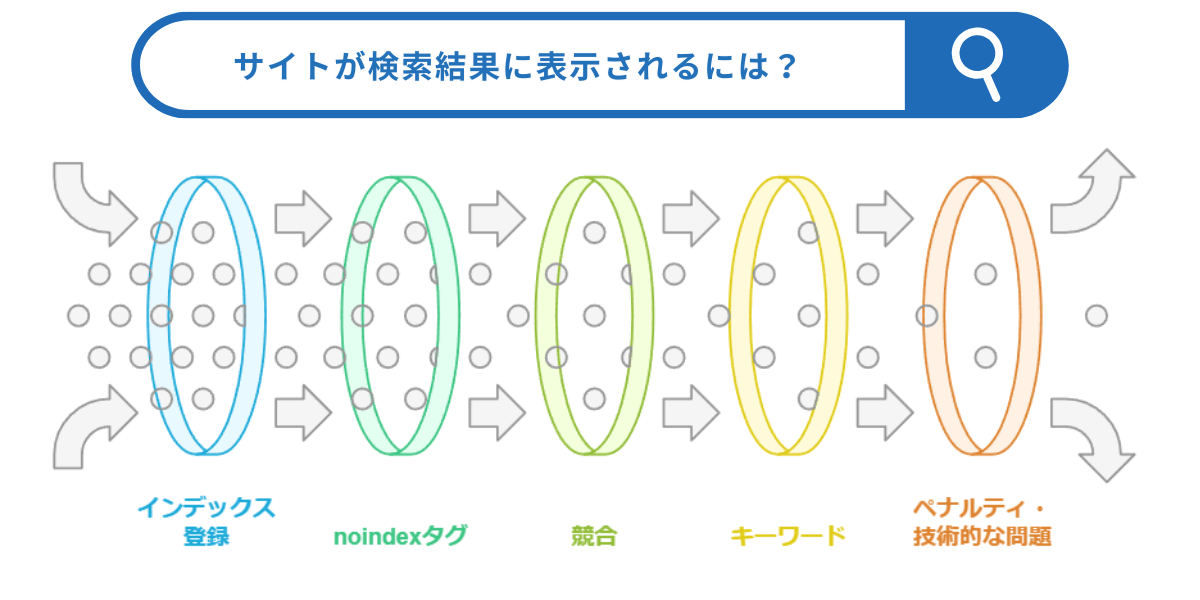

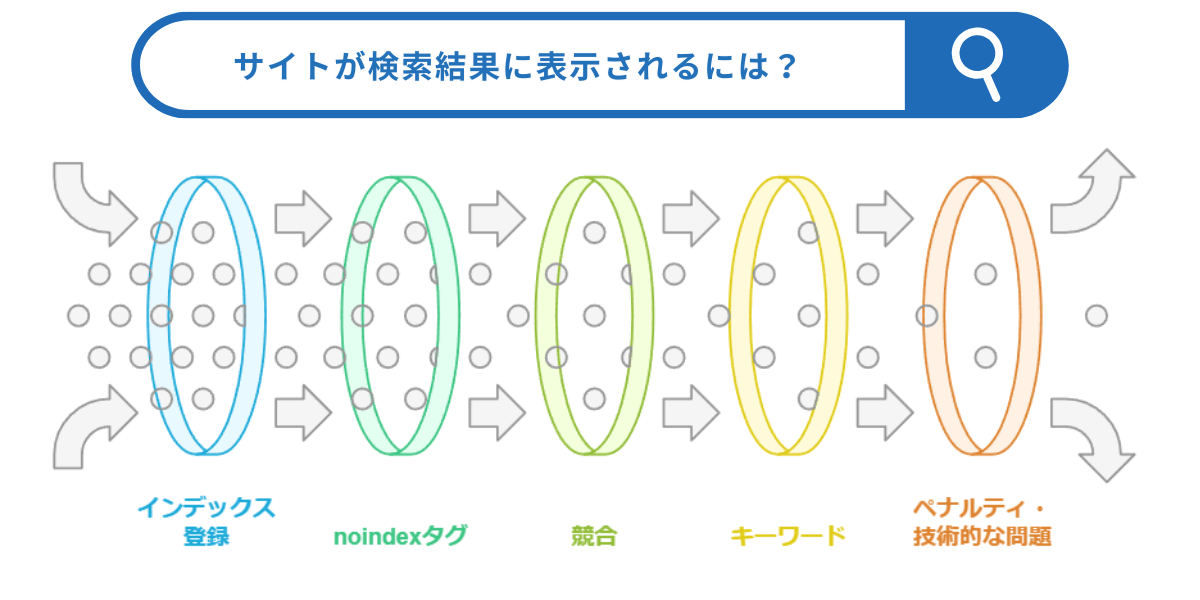

検索結果に表示される仕組み

ホームページが検索結果に表示されるには、検索エンジンが以下の3つのプロセスを正しく行う必要があります。

- クロール

- インデックス

- ランキング

いずれかがうまく機能していないと「検索に引っかからない」という状況が起きやすくなります。そのため、3つの仕組みを意識して改善することが大切です。

クロール|ホームページの情報を集める

クロールとはGoogleなどの検索エンジンがインターネット上を巡回して、ホームページの情報を集める仕組みのことです。クローラーと呼ばれるロボットがリンクをたどり、ページの文章や画像、リンク構造などを確認していきます。

もしホームページがクロールされなければ、そもそも検索エンジンに存在を認識されず、検索結果に表示されることはありません。クロールされない原因には、以下のような理由があげられます。

- サイトマップの未登録

- 内部リンクの不足

- robots.txtの設定ミス

検索に引っかからないと悩んでいる場合は、まず自分のサイトがクロールされているかを確認しましょう。

インデックス|集めた情報を登録する

インデックスとは、検索エンジンが集めた情報を整理し、データベースに登録するプロセスです。図書館で本を棚に並べるように、検索エンジンはインデックスに登録されたページを検索対象として扱います。

ホームページがクロールされても、インデックスされなければ検索結果には表示されません。インデックスされない原因は、以下のような理由があげられます。

- 重複コンテンツ

- 低品質なページ

- 技術的なエラー

検索に引っかからないと感じたときは、Googleサーチコンソールでインデックスの状況を確認し、改善策を講じることが必要です。

ランキング|順位を並び替えて検索結果に表示する

ランキングとは、検索エンジンがインデックスされたページをユーザーの検索意図に応じて並び替え、検索結果に表示する仕組みです。

順位は数百もの評価基準に基づいて決められており、主な項目に以下の内容があります。

- コンテンツの有益性

- キーワードの適切な使用

- 外部からの被リンク

- ページの表示速度

- モバイル対応

インデックスされていても順位が低ければ、実質的には検索に引っかからない状態と同じです。検索上位に表示されるにはSEO対策を行い、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを継続的に発信していく必要があります。

ホームページが検索に引っかからない7つの原因

ホームページが検索に引っかからない原因は7つ考えられます。

- ホームページを立ち上げて間もない

- Googleにインデックスされていない

- noindexが設定されている

- 競合が強く上位表示されていない

- ホームページに検索キーワードが含まれていない

- ホームページがペナルティを受けている

- コンテンツの質が低い

それぞれの原因を、詳しく解説します。

ホームページを立ち上げて間もない

「ホームページを作ったらすぐにアクセスが集まる」と思うかもしれません。しかし、立ち上げたばかりのホームページはGoogleに存在を認知してもらいにくいです。

ホームページが検索エンジンに認知されるには、クローラーがホームページを訪れて、自社のサイトを発見してもらう必要があります。そのため、検索エンジンが新しいホームページを認識していなければ、検索結果に出てきません。

サーチコンソールでインデックスを送信する、関連サイトからリンクを貼るなどして、クローラーに巡回される対策をしましょう。

Googleにインデックスされていない

「ホームページを立ち上げて間もない」と重複しますが、Googleのデータベースの役割となる「インデックス」に登録されていないと、どのようなキーワードで検索しても引っかかりません。

新しく作成したページがインデックスされるには、数日〜数週間かかります。被リンクが少ないサイトや新しい記事への内部リンクが少ない場合、クローラーが記事に辿り着くのに時間がかかるため、インデックスまでの時間は長くなりやすいです。

ある程度期間が経過したにも関わらず、「競合がいないようなニッチなキーワードを選んでいるのに…」「そもそも社名で検索しても引っかからない…」という場合は、インデックスされていない可能性が高いです。インデックス状況を確認するには、2つの方法があります。

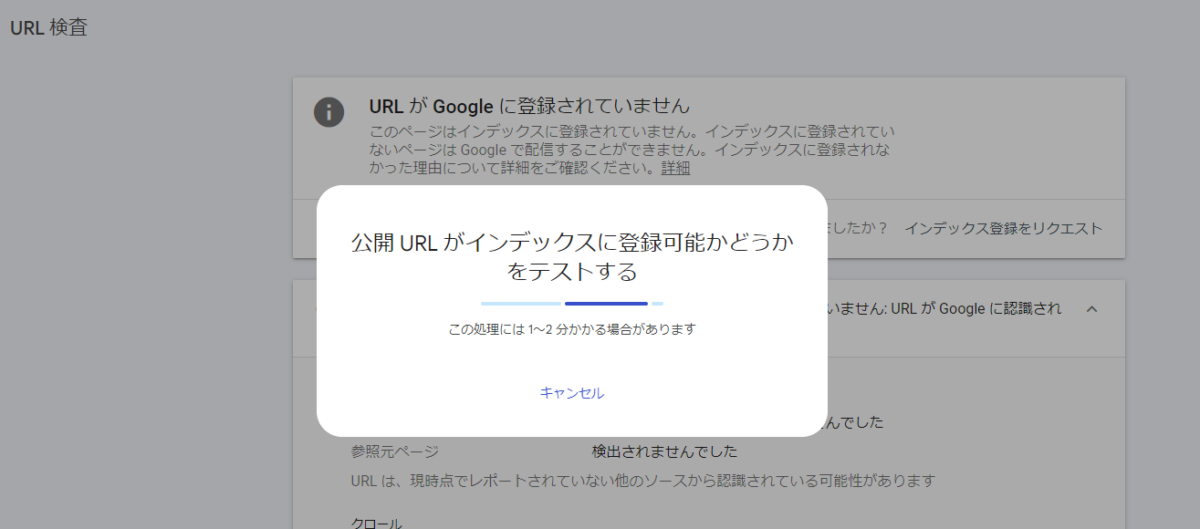

Googleサーチコンソールの「URL検査」を使う

Googleサーチコンソールの「URL検査」に調べたいURLを入力します。インデックスされている場合、次の画面が表示されます。

サイトのページ数が多く、1ページずつインデックス状況を確認するのが難しい場合は、Google Search Consoleの「カバレッジ」機能を活用するのがおすすめです。同じドメイン内にある全ページのインデックス状況を一括で把握できます。

エラーや警告が表示されているページがあれば、原因を特定し、早めに修正対応を行いましょう。

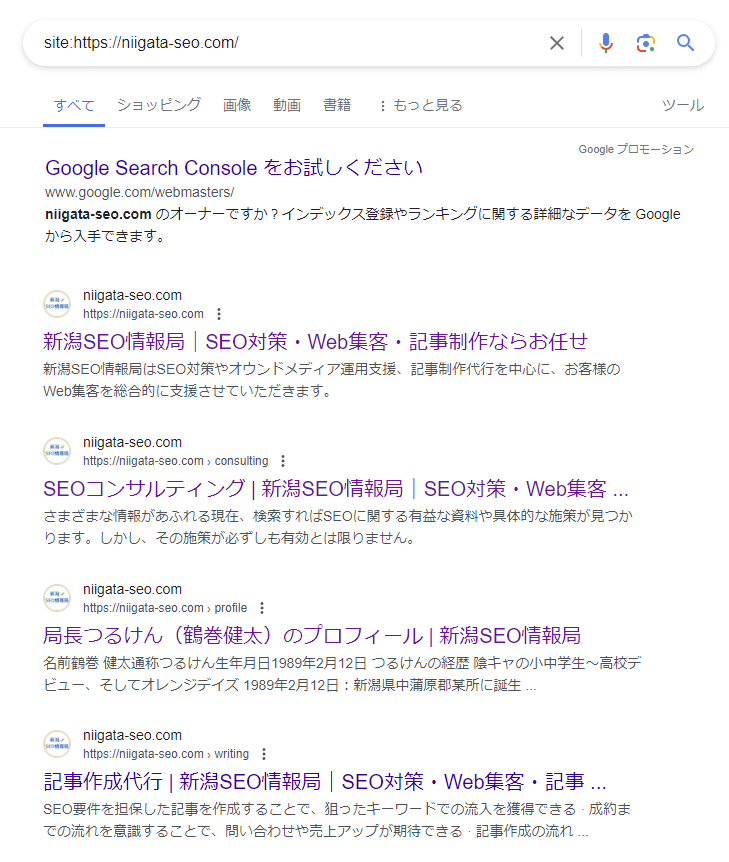

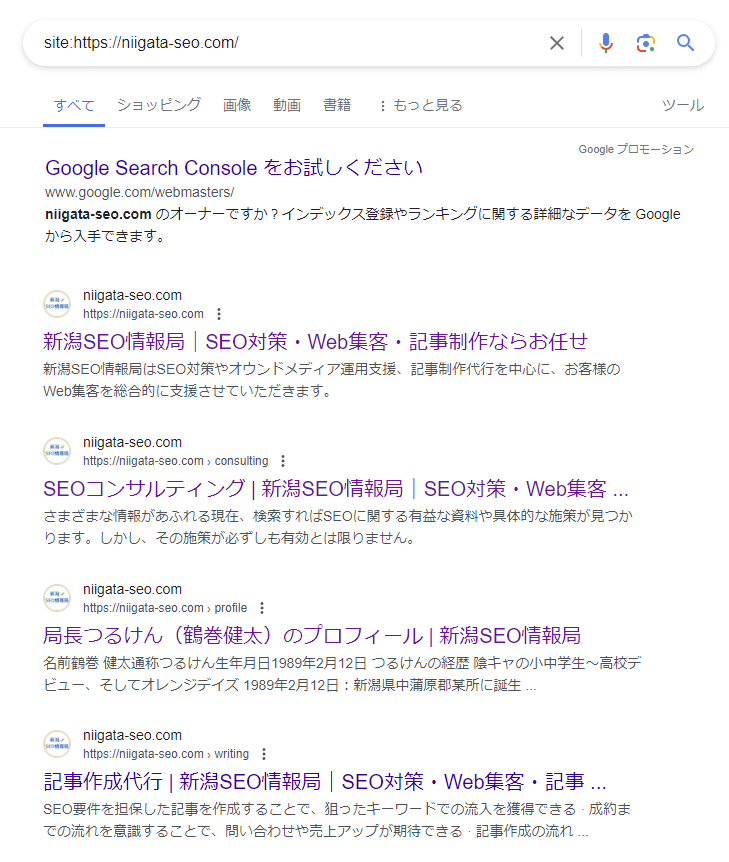

「site:(ホームページのURL)」で検索する

インデックス登録されている場合、Googleの検索欄に「site:(ホームページのURL)」を入力すると自社のホームページが出てきます。

ただし、検索欄を活用した方法ではGoogleが「検索結果に表示する基準を満たしているページ」しか表示されません。つまり、実際にはインデックスされていても、基準を満たしていないページは結果結果に出てこないことがあります。

検索結果に出てこない場合は、Google サーチコンソールで検索する方法で確認しましょう。

noindexが設定されている

noindex(ノーインデックス)とは、自社サイトが検索結果に表示されないようにするメタタグです。一般的には、重複コンテンツや低品質ページに対し設定します。

しかし、「ホームページのテストを実施する際に設定して解除を忘れていた…」というケースもあります。noindexが設定されたままだと、SEO対策を実施しても上位表示されません。すぐ制作会社に連絡し、状況を確認してもらいましょう。

競合が強く上位表示されていない

たとえば「地域名+ジャンル名」のキーワードは、基本的に競合が強い傾向にあります。具体例は以下のとおりです。

| ジャンル名の例 | 概要 |

| 整体・美容室・エステなど | ホットペッパーが上位表示 |

| 不動産 | SUUMOが上位表示 |

| 転職 | Indeed・リクナビなどが上位表示 |

自社のホームページが強くなれば上位表示される可能性もありますが、外部対策(被リンク獲得)やコンテンツ対策は継続しなければいけません。

「地域名+ジャンル名」で上位表示を狙いつつ、その他のキーワードでも流入を狙う方が効率的でしょう。

ホームページに検索キーワードが含まれていない

上位表示させたいキーワードを含めることは大原則です。とくにジャンル名で上位表示を狙う場合は欠かせない施策です。

検索エンジンはページのタイトルや見出し、本文にある言葉をもとに内容を理解します。そのため、ユーザーが探している言葉が入っていないと、検索結果に表示されにくくなります。

ホームページだけでなく、メタディスクリプションやコンテンツにもキーワードを使用しましょう。ただし、乱用するとマイナス評価を受けてしまうので注意してください。

ホームページがペナルティを受けている・技術的な問題がある

稀なケースですが、ホームページがGoogleのペナルティを受けていたり、Google検索に技術的なエラーがあったりしても適切に評価されず、検索結果に表示されません。具体例は以下のとおりです。

- 重複コンテンツや低品質コンテンツの量産

- 自作自演での過剰な被リンク対策

- フィッシングやマルウェアのインストールを目的としたサイト

- Google検索のアルゴリズムアップデートの影響

- 間違ったリダイレクトやURL変更の影響

またペナルティには、自動と手動の2種類あります。

| ペナルティの種類 | 特徴 | Googleサーチコンソールの 警告メッセージ |

| 自動ペナルティ | 検索エンジンにより機械的に行われる | 届かない |

| 手動ペナルティ | Google担当者の判断で行われる | 届く |

手動によるペナルティを受けた場合、サーチコンソール上にメッセージが届きます。自動ペナルティは通知が届かないため、自力で原因を特定し解除を進めなければいけません。

ホームページがペナルティを受けた場合、原因を特定して修正する必要があります。

| ペナルティの種類 | ペナルティの原因 |

| 自動ペナルティ | コピーコンテンツ 他のサイトと重複した内容のコンテンツが含まれている キーワードを過剰に詰め込んでいる 自作自演で被リンクを獲得している |

| 手動ペナルティ | 不自然なリンクがある コンテンツの質が低い |

自動ペナルティはエラーメッセージが届かないため、明確な原因は特定できません。

手動ペナルティは対応後に「再審査リクエスト」を送信する必要があります。該当する場合、忘れずに修正しましょう。

Google検索のアルゴリズムアップデートの影響

Googleは定期的に検索アルゴリズムを更新しており、検索順位が大きく変動することがあります。低品質なコンテンツや過剰なSEO対策を行っているサイトは、アップデート後に順位が下がることがあります。

Google検索だとヒットしなくなった、ホームページ名を検索しても出てこないという場合はアップデートの影響を受けている可能性が高いです。

最新のGoogleアップデート情報を入手し、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識したコンテンツ作りを行っているか確認しましょう。

間違ったリダイレクトやURL変更の影響

サイトのURLを変更した際に、リダイレクトなどを正しく設定しないと、Googleがページを認識できず、検索結果から消えてしまうことがあります。以下の対応を正しくしているか確認が必要です。

- 旧URLから新URLへ301リダイレクトを設定する

- GoogleサーチコンソールのURL変更ツールで通知する

- 内部リンク・外部リンクを新しいURLに修正する

対応を怠るとGoogleが新しいページを認識できず、検索結果から消えてしまう可能性があります。URLを変更した際は、正しい設定ができているか確認しましょう。

コンテンツの質が低い

ホームページに掲載しているコンテンツの質が低いと、検索エンジンに評価されず検索結果に表示されにくくなります。

たとえば、以下のような記事は「価値が低いページ」と判断されやすいです。

- 他サイトからのコピー

- 内容の薄い記事

- ユーザーの疑問に答えていない文章

検索エンジンはユーザーに役立つ情報を優先的に表示するため、読みやすさや独自性のある内容が欠かせません。また、最新情報を取り入れたり、専門性や信頼性を示したりすることも評価につながります。

記事の見直しやリライトを行い、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供しましょう。

\Web集客にお悩みの担当者へ|SEO無料診断を実施中/

検索結果に出てこない原因を、無料で可視化します。

「新潟SEO情報局」では、インデックス/技術エラー/コンテンツをチェックするSEO診断を無料で実施。レポート+優先順位つき改善提案をお渡しします。

【代表の主な実績】

- SEO歴10年以上

- 月間200万PV超えのメディア運用実績あり

- 「地域名×SEO対策」で上位表示中 など

無料相談だからといって出し惜しみはしません。営業も一切かけませんので、お気軽にどうぞ!

\ 毎月3社限定 /

ホームページが検索に引っかかるための解決策

ホームページを検索に引っかかるようにするには、検索エンジンに正しく認識され、評価されることが重要です。具体的には以下の対策が有効とされています。

- インデックス登録とサイトの健全性の確認をする

- XMLサイトマップを送信する

- 定期的にホームページを更新する

- 適切なSEO対策を実施する

- GoogleビジネスプロフィールとローカルSEOを活用する

- スマホ・PC両方で正しく表示されるようにする

- Googleサーチコンソールでサイトの検索状況を分析する

それぞれの対策を、解説します。

インデックス登録とサイトの健全性を確認する

Googleにホームページがインデックスされていなければ、検索結果に表示されません。

また、サイトの設定やセキュリティの問題によって、検索エンジンから除外されることもあります。Googleの検索結果に表示されない場合は登録の確認をしましょう。

Search Consoleにインデックス登録を行う

インデックス登録は、Google Search Console(サーチコンソール)の「URL検索」から行います。画像付きで登録手順を紹介します。

「URL検索」でホームページのURLを入力して「インデックス登録をリクエスト」を送信。

指定したURLをテストしているので、このまま待ちます。この間、とくに操作は必要ありません。

「インデックス登録をリクエスト済み」が表示されたら、登録は完了です。

リクエストから数時間~1日程度で、ホームページが検索結果に表示されます。

noindexの設定を外す

noindexは、意図的に検索エンジンに引っかからないように設定するもので、WordPressのダッシュボードもしくはプラグインで設定するケースが多いです。制作会社が権限を握っている場合は対応に時間がかかるかもしれませんが、WordPressのダッシュボードで確認はできます。

WordPressにログインし、ダッシュボードのメニューから「設定>表示設定」と進んでください。

すると下記のような画面が表示されるので「検索エンジンがサイトをインデックスしないようにする」に、チェックが入っていないか確認しましょう。

- チェックが入っていない=noindexが設定されていない、インデックスされる状態

- チェックが入っている=noindexが設定されている、インデックスされない状態

チェックが入っていたら外し、サーチコンソールからインデックス登録をリクエストすればOKです。

セーフサーチに引っかからないようにする

Googleのセーフサーチ機能によって、一部のコンテンツが検索結果から除外されることがあります。アダルトコンテンツやセンシティブな内容が含まれている場合、フィルタリングされる可能性が高まります。

ページの内容がポリシーに違反していないか、過激なワードが含まれていたら適切な表現に修正するなどの対策が必要です。違反が分かりにくい場合、Googleのセーフサーチヘルプページでガイドラインをチェックしてみましょう。

XMLサイトマップを送信する

検索エンジンにホームページを正しく認識してもらうには、XMLサイトマップを送信しましょう。

サイトマップとはホームページ内のページ構造を一覧化したファイルで、検索エンジンに「どのページが存在するか」を効率よく伝える役割があります。

特にページ数が多いサイトや更新頻度が高いサイトでは、クロール漏れを防ぎ、最新の情報を迅速に反映させることにつながります。

Googleサーチコンソールを利用すれば、簡単にサイトマップを登録・送信することが可能です。

定期的にホームページを更新する

ホームページは作ってからが本番です。放置しているとGoogle bot(クローラー)が訪れず、新しくページを作ってもなかなかインデックスされません。

検索キーワードのニーズを満たす方法は、以下のとおりさまざまです。

- お知らせを公開する

- よくある質問を作成する

- お客様の声を追加する

- コラム記事を作成する

ユーザー体験が改善すると、検索エンジンにも評価されて検索順位の上昇につながります。

自社のリソースと相談しつつ、こまめにホームページを更新しましょう。

更新を続けることでGoogleからの評価も少しずつ高まり、検索流入も獲得できるようになります。

適切なSEO対策を実施する

自社のホームページを検索上位にするには、内部SEO・外部SEO・コンテンツSEOの3つをバランスよく対策することが重要です。それぞれの概要は以下のとおりです。

| SEO対策の種類 | 概要 |

| 内部SEO対策 | Googlebot(クローラー)が巡回しやすいようにサイト内を整える施策 |

| 外部SEO対策 | 被リンクやサイテーションなどを獲得し信頼性を高める施策 |

| コンテンツSEO対策 | 検索ユーザーのニーズを満たすコンテンツを作成する |

SEO対策においてどれも欠かせない施策ですが、やるべきことが多くあります。項目をまとめたので、ぜひ参考にしてください。

内部SEO対策

内部SEO対策とは、検索エンジンに正しく評価され、ユーザーにとっても使いやすいサイトに整える取り組みを指します。具体的には以下のような施策があります。

- XMLサイトマップ(sitemap.xml)の作成

- パンくずリストの設置

- 重複コンテンツの解消

- 内部リンクの設置

- タイトルタグや見出しに適切なキーワードを入れる

- 画像にalt属性を設定

- 構造化データの設定

- サイトの表示速度の改善

- SSL化の設定

サイト内の対策を総合的に実施することで、検索エンジンのクロール効率が高まり、検索結果に表示されやすくなります。

外部SEO対策(被リンクも含む)

内部SEO対策だけでなく、外部からの評価を高める外部SEO対策も必要です。特に被リンクは検索順位に大きな影響を与える要素の一つであり、質の高いリンクを獲得することが信頼性の向上につながります。

実践すべき具体的な方法は、以下のようなものがあります。

- 権威性の高いサイトから被リンクを獲得

- SNSやプレスリリースなどを活用しサイテーション(言及、引用)を獲得

- スパムリンクの排除

- 業界関連のディレクトリやブログに寄稿

施策を継続的に行うことで、検索エンジンからの評価が高まり、ホームページが検索に引っかかりやすくなります。

コンテンツSEO対策

検索エンジンは「ユーザーにとって役立つ情報かどうか」を重視しており、独自性や専門性のある記事ほど高く評価されます。具体的な取り組みは、以下の内容があげられます。

- 自社に関連するキーワードでコンテンツを作成

- ユーザーの悩みを解決する良質なコンテンツを発信

- 定期的なリライトを実施

- 独自性の高い一次情報の掲載

- 音声検索にも対応できる自然な言い回しを使用

SEO対策は自社でも行えますが、より確実に効果を得たいのであればSEOコンサルティングや被リンク代行、SEOツールを活用することをおすすめします。

対策後は、サイトの滞在時間や1人あたりのページビューをGoogleアナリティクスで測定して効果も見ましょう。

有料で検索順位を上げる方法は、こちらを参考にしてください。

\Web集客にお悩みの担当者へ|初回無料相談を実施中/

「新潟SEO情報局」では、Web集客に関するご相談を受け付けています。現在は実績作りのため、初回無料で実施しております。

【代表の主な実績】

- SEO歴10年以上

- 月間200万PV超えのメディア運用実績あり

- 「地域名×SEO対策」で上位表示中 など

無料相談だからといって出し惜しみはしません。営業も一切かけませんので、お気軽にどうぞ!

\ 24時間以内にご返信 /

\ 毎月3社限定 /

GoogleビジネスプロフィールとローカルSEOを活用する

店舗や地域に関係するビジネスの場合、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)を活用すると検索結果での可視性が向上します。

さらに、Googleマップ上で自社の店舗を上位に表示させるMEO(マップエンジン最適化)対策を行うと、より多くのユーザーに見つけてもらいやすくなります。具体的には、以下のような施策です。

- Googleビジネスプロフィールに登録し、最新情報を更新

- 所在地、営業時間、連絡先などの情報を正確に記載

- お客様の口コミを増やし、評価を高める

- 地域名を含めたSEO対策を行い、ローカル検索に強いコンテンツを作成

MEO対策を実施することで、地域で検索するユーザーに見つけてもらいやすくなり、来店や問い合わせの増加につながります。「そこまで手が回らない…」という方は、外部委託を検討しましょう。

スマホ・PC両方で正しく表示されるようにする

モバイルファーストインデックス(MFI)が適用されているため、スマホでの表示が適切でないと検索順位に影響します。ユーザーエクスペリエンス(UX)が悪いと、直帰率が上がって検索順位が低下する可能性も。

「スマホで見たら表示がおかしい」と感じたら、UXを向上させるための対策を講じましょう。

UX(ユーザーエクスペリエンス)の向上への対策

ユーザーにとって使いやすいサイトにするには、以下のような具体的な対策が効果的です。

- 表示サイズが適切になるレスポンシブデザインを採用する

- フォントサイズやボタンの配置を最適化する

- ページの読み込み速度を改善して不要なスクリプトを削減する

対策を行うことでユーザーがストレスなくサイトを閲覧でき、滞在時間や回遊率が向上し、検索結果での評価向上にもつながります。

Googleサーチコンソールでサイトの検索状況を分析する

Googleサーチコンソールを活用すると、サイトの検索状況を詳細に分析できます。主な機能や活用のポイントは、以下のとおりです。

| レポート/機能 | 内容 | 活用ポイント |

|---|---|---|

| 検索パフォーマンスレポート | どのキーワードでサイトが表示されているか、どのページがトラフィックを獲得しているかを確認 | クリック率(CTR)が低いページやキーワードを特定し、改善施策を検討できる |

| カバレッジレポート | インデックスされていないページの原因を確認、クロールエラーやインデックス登録の問題をチェック | エラーを修正して検索結果への表示を改善できる |

| モバイルユーザビリティ | スマホ表示の問題点を確認 | モバイルフレンドリー化に役立ち、ユーザー体験と検索評価の向上につながる |

これらのレポートを活用することで、サイトの検索状況を正確に把握し、問題点を効率よく改善できます。

検索に引っかからないサイトを探す方法

検索エンジンで以前見たホームページを探そうとしても、なぜか検索結果に出てこない、URLから開こうとしてもサイトが表示されないことがあります。

会社名や電話番号で検索しても情報が出てこない場合、考えられる要因は次のとおりです。

- Webサイトがインデックスされていない

- Googleビジネスプロフィールに登録されていない

- 会社の情報が非公開設定になっている

また、特定の名前や個人情報は検索してもヒットしにくいです。これはGoogleのプライバシーポリシーによる影響や、意図的なnoindex設定が関係していることが考えられます。

ここでは、Google検索の履歴やキャッシュ、検索演算子の活用、さらにはSNSやウェブアーカイブを使ってホームページを探す方法を紹介します。

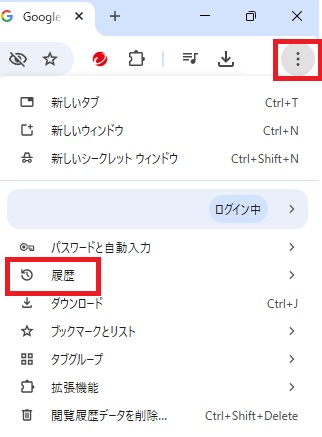

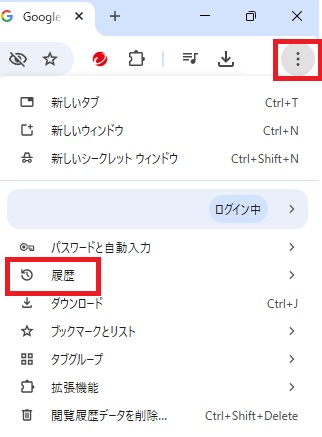

Google検索履歴・キャッシュを活用する

以前アクセスしたホームページであれば、Googleの検索履歴を確認することで見つけられる可能性があります。Google検索履歴の確認方法(PC・スマホ共通)は次のとおりです。

- Googleアカウントにログイン

- Googleアクティビティ管理にアクセス

- 「検索アクティビティ」で探しているキーワードを入力

- 過去に検索したページが表示されるので、該当のページをクリック

検索しても出てこなくなった場合、まずはGoogleのキャッシュを確認することをおすすめします。2024年1月にGoogle検索のキャッシュ機能が廃止されましたが、キャッシュを確認できるブラウザ拡張機能を使うことで確認が可能です。

ただし、キャッシュが古い場合、ページの最新情報が表示されないことがあり、サイト管理者がキャッシュを無効化している場合も利用できません。

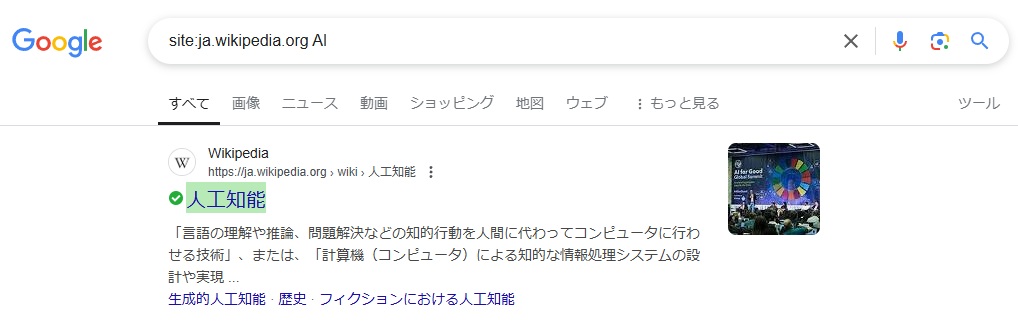

検索ワードの工夫と検索演算子の活用

検索しても出てこないサイトを見つけるには、検索の仕方を工夫しましょう。

- 検索ワードを変える

- 完全一致検索を使う

- 検索演算子を活用する

まずは一般的なキーワードだけではなく、関連する情報を追加することで検索結果を絞り込みます。

たとえば、「カフェ メニュー」で欲しい情報が表示されないときに「東京 渋谷 カフェ メニュー」に変更する、「スマホサイト 検索に出ない」なら「スマホ対応 サイト 検索結果」という方法です。

つづいて、特定のフレーズがそのまま掲載されているページを探したい場合、ダブルコーテーション(” “)で囲むと完全一致の結果が表示されます(例:”渋谷駅から徒歩5分のカフェ”)

さらに、「検索演算子」を活用するとより効率的です。Googleにはサイト検索機能があり、表のような使い方をすることで知りたいことをピンポイントで探すことができます。

| 演算子 | 使用例 | 効果 |

|---|---|---|

| site: | site:(サイトのURL) | 特定のサイト内のページを検索 例:WikipediaでAIについて探す →site:ja.wikipedia.org AI |

| inurl: | inurl:(特定の単語) | URLに特定の単語を含むページを探す |

| intitle: | intitle:(特定の単語) | タイトルに特定の単語を含むページを探す |

| -(除外) | (特定の単語1) -(特定の単語2) | 例:レトロを除いたカフェを検索する →カフェ -レトロ |

| OR | (特定の単語1) OR (特定の単語2) | どちらかの単語を含むページを検索 例:カフェか喫茶店を探す →カフェ OR 喫茶店 |

SNS・他の検索エンジン・ウェブアーカイブを使う

探しているサイトがGoogleに表示されない場合でも、サイト運営者が意図的にGoogle検索にヒットさせない施策をしている可能性もあります。ただし、他のプラットフォームを活用することで見つけられるかもしれません。

- SNSを活用する

- 他の検索エンジンを試す

- ウェブアーカイブ(Wayback Machine)を活用する

1つずつ紹介します。

SNSを活用する

Twitter(X)、Facebook、InstagramなどのSNSには、公式サイトのリンクが投稿されていることがあります。企業や個人ブログはSNSでの拡散を活用しているため、サイト名や関連キーワード、ハッシュタグ#を入力するとヒットしやすくなります。

他の検索エンジンを試す

つづいて他の検索エンジンを試す方法です。こちらが有効と考えられるのは、Googleの検索アルゴリズムによって、一部のページが検索結果に表示されないことがあるためです。

そのため、BingやDuckDuckGo、Yahoo!検索などの検索エンジンを使うと、違う結果が得られる可能性があります。

ウェブアーカイブ(Wayback Machine)を活用する

ウェブアーカイブ(Wayback Machine)を活用する方法もあります。もしホームページが削除されてしまった場合でも、ウェブアーカイブを使うことで過去の状態を確認できます。

Wayback Machine(https://web.archive.org/) にアクセスして、見つけたいサイトのURLを入力し、過去のページのデータをチェックするだけなので手軽です。削除されたページ、過去のサイトのデザインなどを閲覧できます。

ホームページをより上位表示させるためのテクニック3選

「検索に引っかかるようになったけど、他のキーワードでも上位表示を狙いたい」という場合、次のテクニックが効果的です。

- キーワードを最適化する

- Googleサーチコンソールで検索パフォーマンスを分析する

- SNSと連携して被リンクを増やす

それぞれ詳しく解説します。

キーワードを最適化する

上位表示されて流入が増えても、成約につながらなければ意味がありません。たとえば、下記2つのキーワードを比較してみましょう。

| キーワード | アクセス数 | 成約数 |

| ホームページ 集客 | ◎ | △ |

| ホームページ 集客 コンサルティング | △ | ◎ |

「ホームページ 集客」は、集客の手法やコツなどを知りたいユーザーが検索するキーワード。検索ボリュームが多いので、上位表示できれば多くの流入も期待できます。ただし、コンサルティングや支援業務などのサービスにつながるかというと、今すぐは難しいでしょう。

一方の「ホームページ 集客 コンサルティング」は、自社に適したコンサルティング業者を探していると想定されます。検索ボリュームが少ないものの、意欲の高いユーザーを集められるので成約率も高くなる傾向です。

SEO対策ではアクセス数より成約数・率を意識することがポイントです。これを踏まえ、対策キーワードを見直してみましょう。

キーワードを選定する基準は、以下の方法があげられます。

- 検索ボリュームが多いキーワードを優先する

- 競争率の低いロングテールキーワードも組み合わせる

- Googleサジェストや関連検索でユーザーのニーズを把握する

- Googleトレンドで最新の検索動向を確認する

選定したキーワードをただ入れるだけでは効果が出ません。次に、キーワードをどのようにホームページ内で活用するかが大切です。

以下の使い方を意識することで、検索エンジンに正しく評価されやすくなります。

- タイトルに主要キーワードを含め、検索意図に沿った自然な文章にする

- 見出しに適度にキーワードを入れて、記事構成を分かりやすくする

- 本文ではキーワードの詰め込みを避け、自然に文章に取り入れる

- 関連キーワードや言い換え表現も使い、検索エンジン評価を高める※

※ 例:「ホームページが検索に出てこない」→「サイトが検索結果に表示されない」「Google検索にヒットしない」などのバリエーションを含める。

キーワードを意識することで、ユーザーが求める情報に沿った記事作りができ、検索結果に表示されやすくなります。

Googleサーチコンソールで検索パフォーマンスを分析する

Googleサーチコンソールを活用することで、検索結果での表示状況や検索されない原因を把握できます。データを分析し、次のような適切な対策を行うことで、検索順位を向上させることが可能です。

| 確認・活用ポイント | 内容・改善方法 |

|---|---|

| 検索パフォーマンスレポートの活用 | ・どのキーワードで表示されているかを確認し、検索意図と合っているかを分析 ・CTRが低いページはタイトルやメタディスクリプションを改善 ・表示回数が多いが順位が低いキーワードを狙ってコンテンツを最適化 |

| インデックス状況とカバレッジエラーの確認 | ・サイトが正しくインデックスされているか確認 ・除外・エラーのページは、noindex設定の解除やクロールブロックの修正で対応 |

| モバイルユーザビリティとページエクスペリエンスの確認 | ・モバイルフレンドリーテストでスマホ対応の問題を特定・修正 ・Core Web Vitals(表示速度・操作性・視覚安定性)を確認し、UXを改善 |

分析と改善を繰り返すことで、検索エンジンからの評価が高まり、結果として検索順位や成約率の向上に結びつきます。

SNSと連携して被リンクを増やす

2023年以降、被リンクの重要性が高まっています。質の高い被リンク(バックリンク)を獲得することで、ホームページのドメイン評価も向上し、上位表示につながるからです。

被リンクのポイントは量より質。以前はやみくもに被リンクを獲得する手法が主流でしたが、いま意識したい要素は次の3点です。

- 権威性や信頼性のあるサイトか

- 自社と関連性があるか

- 流入が見込めるか

業者に被リンク獲得を依頼する場合は、これらを踏まえ代行してくれるか必ず確認しましょう。

SNSを活用して自然な被リンクを増やすことも効果的です。

SNSとSEOに直接的な関係はありません。しかし、SNSでの言及や引用(サイテーション)が増えることで自社の認知や指名検索(社名やサービス名での検索)の向上が期待できます。また、拡散されることで被リンクを獲得できる可能性も。

他にも上位表示させるために必要なアプローチは多数あります。以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

ホームページが検索に引っかからないときによくある質問

立ち上げ直後でも、検索結果に出る?

新しく公開したホームページが検索結果に表示されるまでには、早ければ数時間〜数日、遅ければ数週間かかることもあります。

Googleのクローラーがサイトを発見・評価し、インデックスに登録するまでに時間を要するためです。

インデックスを早めたい場合は、Search ConsoleでXMLサイトマップを送信し、内部リンクを整備しましょう。また、更新頻度を上げることでクローラーが訪れやすくなり、検索結果への反映が早まる可能性があります。

URLを変更したら順位が消えてしまった…リダイレクトすれば大丈夫?

URLを変更するとGoogleが新しいURLの評価を再構築するまでに時間がかかるため、一時的に検索順位が下がることや検索エンジンに引っかからない場合があります。

旧URLから新URLへの301リダイレクトを必ず設定し、内部リンクや外部リンクの差し替えも行いましょう。さらに、ドメイン変更を伴う場合は、Search Consoleの「アドレス変更」申請も必要です。

正しく実施すれば、旧URLの評価を新URLに引き継ぎ、順位の回復がスムーズになります。

まとめ

ホームページをWeb集客として活用するには、サイトを制作するだけでは不十分です。ホームページが検索に引っかかるように工夫し、ユーザーに見付けてもらう必要があります。まずは検索で上位表示を狙いましょう。

自社での対策が難しい場合、SEOコンサルティングや被リンク代行などの有料サービスを活用するのもおすすめです。

Web集客にお悩みのご担当者様へ

初回無料相談を実施中

「新潟SEO情報局」では、Web集客に関するご相談を

初回無料で受け付けています