【Google】検索で一番上に出てくる5つの理由とは?順位が決まる仕組みも解説

インターネットで検索をすると、多くの情報が表示されますが、「一番上に出てくる」サイトにはどのような特徴があるのでしょうか?

この記事では、検索結果で上位表示されるために必要な条件と、順位が決まる仕組みを解説します。また、実際に上位表示を目指すための具体的な方法と、思うように上がらない場合に考えられる理由もお伝えします。

検索での成功を目指し、戦略的なサイト運営のヒントを得ましょう。

\Web集客にお悩みの担当者へ|初回無料相談を実施中/

「新潟SEO情報局」では、Web集客に関するご相談を受け付けています。現在は実績作りのため、初回無料で実施しております。

【代表の主な実績】

- SEO歴10年以上

- 月間200万PV超えのメディア運用実績あり

- 「地域名×SEO対策」で上位表示中 など

つるけん

つるけん無料相談だからといって出し惜しみはしません。営業も一切かけませんので、お気軽にどうぞ!

\ 24時間以内にご返信 /

\ 毎月3社限定 /

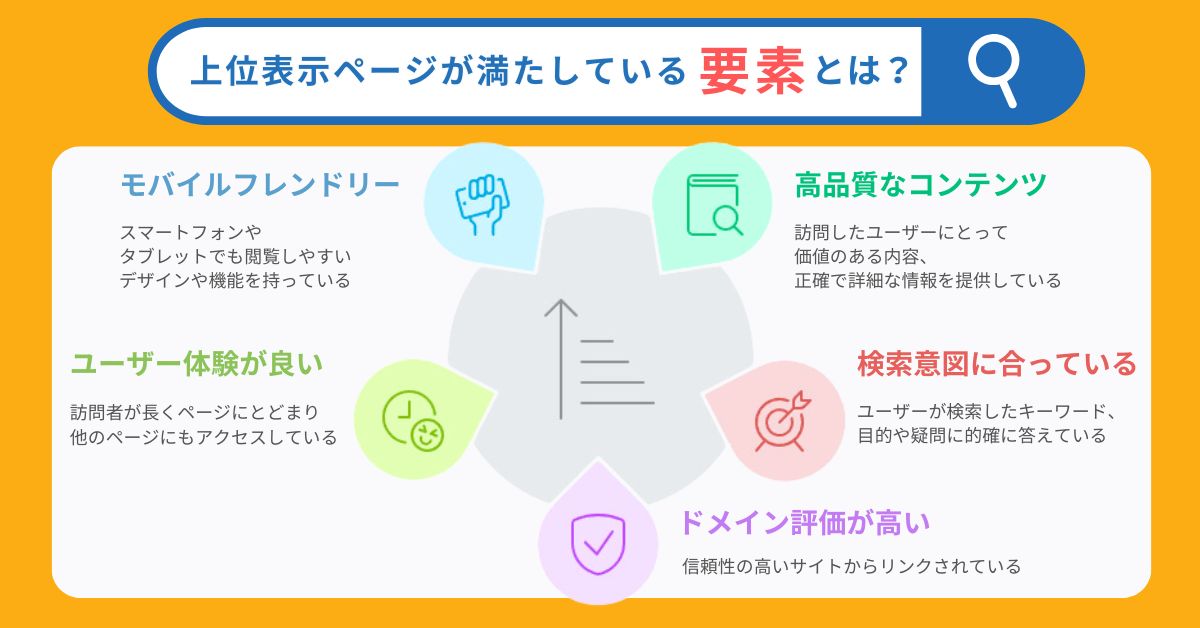

ネット検索で一番上に出てくる5つの理由

Webサイトを運営していると、「ネットの検索結果で上位表示させたい」と誰もが願うもの。

Googleを含むインターネットの検索エンジンで上位表示されるためには、さまざまな要素が必要で、しかもそれらの要素は複雑に絡み合っています。ここでは、とくに重要な5つの理由を解説します。

- 高品質なコンテンツを作成している

- キーワードに対する検索意図を満たしている

- 信頼性のある被リンクを獲得している

- ユーザーの滞在時間が長く、直帰率が低い

- モバイルフレンドリーである

これらはそれぞれが独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。

高品質なコンテンツを作成している

検索で一番上に表示される理由の1つが、コンテンツの品質の高さです。Googleは「E-E-A-T」(経験・専門性・権威性・信頼性)という基準でコンテンツの品質を評価しています。

これらの要素を意識してコンテンツを作成することで、Googleからの評価が高まり、検索上位表示につながりやすくなります。

キーワードに対する検索意図を満たしている

Googleは、ユーザーが「何を知りたいのか」「知って何をしたいのか」の意図に最適な検索結果を表示するよう設計されています。そのため、キーワードに対するユーザーの検索意図を正確に理解し、それに応えるコンテンツを提供することが上位表示の重要な要素となります。

以下は、おもな検索意図の種類とその特徴をまとめたものです。

| 検索意図の種類 | 内容 | 例 |

| ナビゲーショナルクエリ (Goクエリ) | 特定サイトへのアクセス | Amazon、楽天市場 |

| インフォメーショナルクエリ (Knowクエリ) | 知識・情報収集 | SEOとは、WordPress ログインできない |

| トランザクショナルクエリ (Doクエリ、Buyクエリ) | 商品購入・予約など | Androidスマホ おすすめ、SEOツール 導入 |

検索意図を満たすためには、検索結果の分析やサジェストキーワードの確認を通じて、ユーザーニーズを正確に把握することが大切です。

信頼性のある被リンクを獲得している

被リンクとは、外部サイトに自社サイトへのリンクを貼ってもらうことです。信頼性の高いサイトのリンクが多いほどGoogleからの評価が上がります。

被リンクの獲得状況によって決まるドメインパワー(ドメイン評価)は0~100の数値で表されます。

| サイトの種類 | ドメインパワーの傾向 |

| 一般的なサイト | 0~30程度が多い |

| 広報活動が活発なサイト | 40~60程度が多い |

| 大手企業や著名なサイト | 60以上〜 |

ドメインパワーが高いサイトは、検索結果で上位表示されやすくなるだけではありません。Googleのクローラーによる巡回が優先されるため、新しいコンテンツも迅速にインデックスされるメリットがあります。

ユーザーの滞在時間が長く、直帰率が低い

Googleはユーザー行動を分析してサイトの価値を判断しています。ユーザーの滞在時間が長く、直帰率が低いサイトは、Googleから「ユーザーにとって価値のあるサイト」と判断されやすくなります。

滞在時間の平均は約1分30秒です。ただ、専門的な解説記事では長め、ニュース記事では短めのように、ジャンルによって異なります。

さらに訪問者が他のページにも移動したり、コンテンツをじっくり閲覧することで、サイトの利便性や魅力を示す指標となります。

重要なのは、検索意図に合った情報提供と見やすいデザイン、適切な表示速度の維持です。ただし、滞在時間を延ばすことだけを目的とした、過度な文字数の追加は避けるべきでしょう。

モバイルフレンドリーである

モバイルフレンドリーとは、スマートフォンやタブレットでも快適に閲覧と操作できるよう最適化されたWebサイトを指します。Googleはモバイル対応を評価基準としており、検索順位に影響を与えます。

- 文字サイズが読みやすい

- ボタンやリンクがタップしやすい配置

- ページが自動で画面サイズに適応

モバイル端末でサイトを見た際に、上の要素が満たされているかチェックしましょう。

Google検索で順位が決まる仕組み3つ

Google検索で順位が決まる仕組みは、大きく分けて3つのステップで成り立っています。

- クロール

- インデックス

- ランキング

それぞれ詳しく見ていきます。

クロール

Googleのクローラー(ロボット)がインターネット上のWebページを巡回して、情報を収集する作業のことを「クロール」と呼びます。

クロールには定期クロールと新規クロールの2種類があります。定期クロールはすでに発見済みのページを巡回し、更新有無の確認と情報の収集を実施。一方、新規クロールは新しく作られたページを発見して巡回し、リンクを辿って探索します。

効率的にクロールしてもらうためには、サイトマップXMLの用意や内部リンク構造の最適化などが重要です。これらの対策により、Googleクローラーにサイトを正しく理解してもらえる環境を整えられます。

インデックス

インデックス化とは、収集したWebページの情報をGoogleのデータベースに登録する処理です。インデックス化では3つの要素を解析します。

| 解析要素 | おもな確認項目 |

| テキスト | 本文の内容を読み取り、見出しやタイトルの確認 |

| 画像・動画 | ファイル名やalt属性の確認、画像認識による内容の理解 |

| 構造化データ | HTML構造の確認、スキーママークアップの解釈、リンク関係の把握 |

注意点は、すべてのページがインデックスされるわけではありません。重複コンテンツや品質の低いページは除外される可能性も。インデックス化の状況は、Google Search Consoleで確認できます。

ランキング

Googleのランキングは複雑なアルゴリズムによって決まり、クロールとインデックスを経て収集された情報をもとにページの順位が決定されます。

おもな評価要素には、コンテンツの品質やユーザー体験、モバイル対応、ページ表示速度などがあります。とくに近年は、ユーザーの意図に沿った価値の高い情報提供が重視されており、E-E-A-Tの基準に基づく評価が重要です。

ランキングの評価は常に変動しており、定期的な見直しと改善が必要です。競合サイトの動向やGoogleのアルゴリズム更新にも注意を払いながら、継続的なSEOの実施が欠かせません。

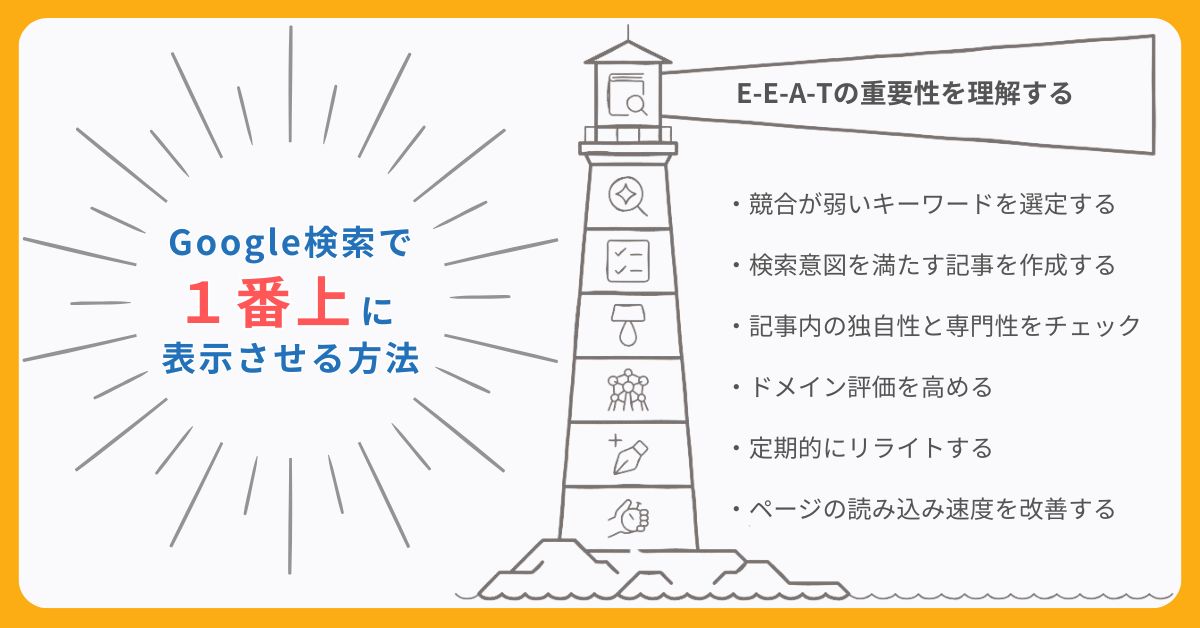

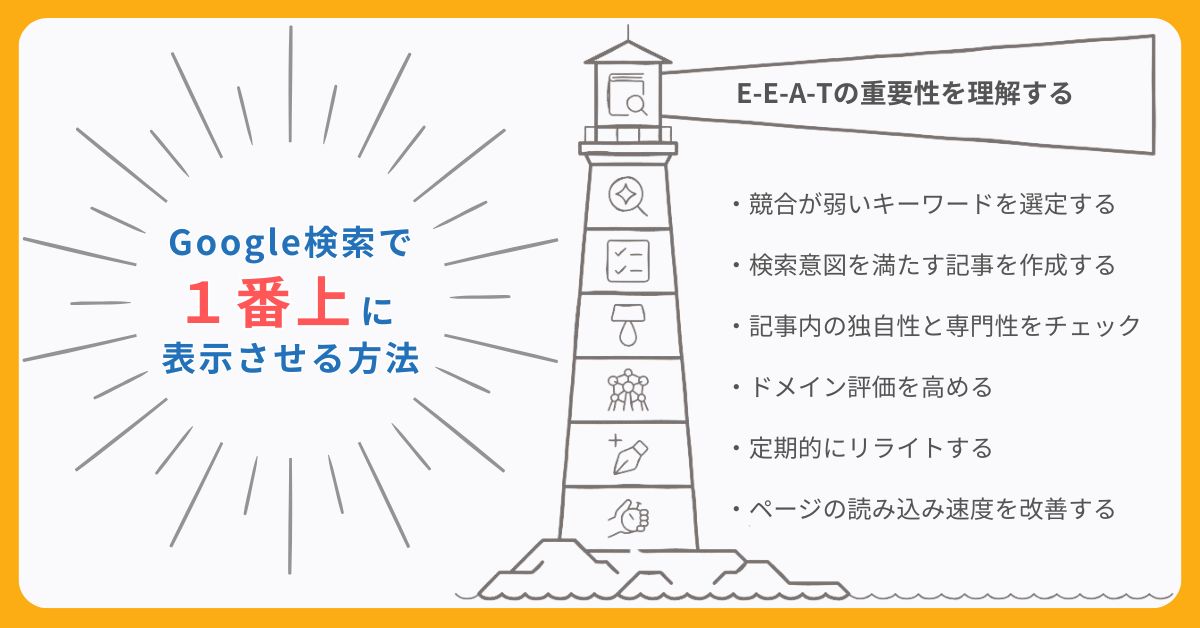

Google検索で一番上に出てくるようにする7つの方法

検索結果で上位表示を目指すためには、戦略的なアプローチが大切です。以下7つの方法を実践し、検索エンジンに評価されやすいページ作成を目指しましょう。

- E-E-A-Tの重要性を理解して強化する

- 競合が弱いキーワードを選定する

- 検索意図を満たす記事を作成する

- 記事内に独自性と専門性を盛り込む

- 被リンク戦略を立ててドメイン評価を高める

- 定期的にリライトする

- ページの読み込み速度を改善する

SEOは長期的な取り組みが必要であり、継続的な努力と改善が不可欠です。

E-E-A-Tの重要性を理解して強化する

E-E-A-Tは、GoogleがWebサイトを評価する上でとくに重視する基準の一つです。

| E-E-A-Tの要素 | 内容 |

| Experience(経験) | 実際の経験に基づいた情報提供 |

| Expertise(専門性) | その分野における深い知識 |

| Authoritativeness(権威性) | 社会的な認知や評価の高さ |

| Trustworthiness(信頼性) | 情報の正確性や運営者の信頼度 |

信頼できる執筆者情報や、業界の権威あるサイトからの被リンクを得ることで、サイト全体の評価を向上させることができます。医療や金融などのYMYLジャンルでは、ことさらこの基準が検索順位に大きな影響を与えます。

競合が弱いキーワードを選定する

競合が弱いキーワードの選定は、月間検索ボリュームが100〜1,000程度のキーワードや、ロングテールキーワードを狙うことを指します。キーワード選定のポイントは以下の3つです。

- 上位表示サイトのドメインパワーが自社と同程度か低い

- 検索結果1ページ目に個人ブログや小規模サイトが含まれている

- 検索結果に明確な答えを提供しているページが少ない

これらの条件を満たすキーワードであれば、質の高いコンテンツを作成することで、比較的短期間での上位表示が期待できます。ただし、検索ボリュームが少なすぎるキーワードは、上位表示しても十分なアクセスが見込めない可能性があるため、注意が必要です。

| おすすめキーワード選定ツール | |

| ラッコキーワード | 月440円〜導入できる高コスパツール |

| Ubersuggest | 被リンク分析もできるオールインワンツール |

検索意図を満たす記事を作成する

検索意図を満たす記事を作成するには、まずユーザーが求める情報の正確な把握が重要です。「おすすめ」というキーワードでは商品比較や選び方、「方法」では段階的な手順説明のように、キーワードごとに適切なコンテンツ形式を選びましょう。

また、検索結果の上位表示サイトを分析し、カバーされていない情報や不足している説明を補完することで、より充実したコンテンツを作成できます。ユーザーの悩みや疑問に対して、具体例やデータを交えながら丁寧に解説することが、検索意図を満たす記事作成の鍵となります。

記事内に独自性と専門性を盛り込む

検索上位を目指す際、ほかのWebサイトにはない独自性と専門性が盛り込まれたコンテンツを作成することが重要です。独自性と専門性を高めるための要素は以下のとおりです。

独自性や専門性を高めるためには、記事に具体的な要素を取り入れることが重要です。以下の表で、実現するためのポイントと具体例を示しています。

| ポイント | 例 |

| 実体験情報 | 商品やサービスの具体的な使用感 メリット・デメリットの詳細な説明 |

| オリジナルデータ | 自社独自の調査結果 お客様アンケートの分析 |

| 専門家の知見 | 社内専門家へのインタビュー 業界有識者からのコメント |

| 信頼できる情報源の引用 | 業界の権威あるサイトや学術研究の引用 |

| 図や表の活用 | 初心者にも分かりやすくなるよう 統計データや比較情報を表やグラフを作る |

| 具体的なノウハウ | 実践的な手順やガイドラインを示し、 読者が行動に移しやすい内容を提供 |

これらを組み合わせることで、検索エンジンとユーザー双方に価値の高いコンテンツを作れます。

被リンク戦略を立ててドメイン評価を高める

ドメイン評価を向上させるためには、被リンク戦略が不可欠です。信頼性の高い外部サイトからリンクを得ることで、Googleから信じられる情報源として評価されます。

プレスリリースの配信やニュースサイトへの掲載、業界専門メディアへの寄稿など、質の高い外部リンクを集めましょう。

また、サイト内のコンテンツ充実や技術面での改善も欠かせません。最新情報が出たら記事を更新し、専門家監修のコンテンツ制作、表示速度の改善などを通じて、総合的なサイトの価値向上を図ることが大切です。さらに、リンクを獲得するだけでなく、スパムリンクの排除やリンクの質の維持も重要です。

このように、効果的な被リンク戦略を展開することで、検索順位の向上だけでなく、サイト全体の信頼性を高めることができます。

定期的にリライトする

検索順位を維持・向上させるためには、記事の定期的なリライト(書き直し)が重要です。

頻度はニュース記事なら1週間〜1ヶ月、How to記事なら3ヶ月〜6ヶ月、基礎知識記事なら6ヶ月〜1年を目安としましょう。以下の3つのポイントから既存記事の見直しをすることがおすすめです。

| ポイント | 例 |

| 情報の鮮度維持 | 最新データへの更新 古い情報の修正・削除 |

| ユーザー体験の向上 | 読みやすさの改善 画像や図表の最適化 |

| SEO要素の強化 | キーワードの最適化 内部リンクの更新 |

単なる文章の書き換えではなく、より詳しい解説や具体的なデータの更新など「コンテンツの価値を高める」視点でリライトを心がけましょう。

ページの読み込み速度を改善する

ページの読み込み速度が遅いと、ユーザーの直帰率が高まり、検索順位にも悪影響を及ぼします。以下のポイントを実践して、速度を改善しましょう。

| ポイント | 例 |

| 画像の最適化 | 大きな画像ファイルは圧縮し、 WebP形式など軽量なフォーマットを使用 |

| キャッシュの活用 | リピーター向けにキャッシュを設定し、 再訪時の読み込み時間を短縮 |

| 不要なスクリプトやプラグインの削除 | 使用していないコードや プラグインを削除して負荷を軽減 |

| CDN(コンテンツデリバリーネットワーク) | グローバルに分散したサーバーから データを配信し、表示速度を向上させる |

これらの対策を講じることで、ユーザー体験が向上し、Googleの評価も高まります。

\Web集客にお悩みの担当者へ|初回無料相談を実施中/

「新潟SEO情報局」では、Web集客に関するご相談を受け付けています。現在は実績作りのため、初回無料で実施しております。

【代表の主な実績】

- SEO歴10年以上

- 月間200万PV超えのメディア運用実績あり

- 「地域名×SEO対策」で上位表示中 など

無料相談だからといって出し惜しみはしません。営業も一切かけませんので、お気軽にどうぞ!

\ 24時間以内にご返信 /

\ 毎月3社限定 /

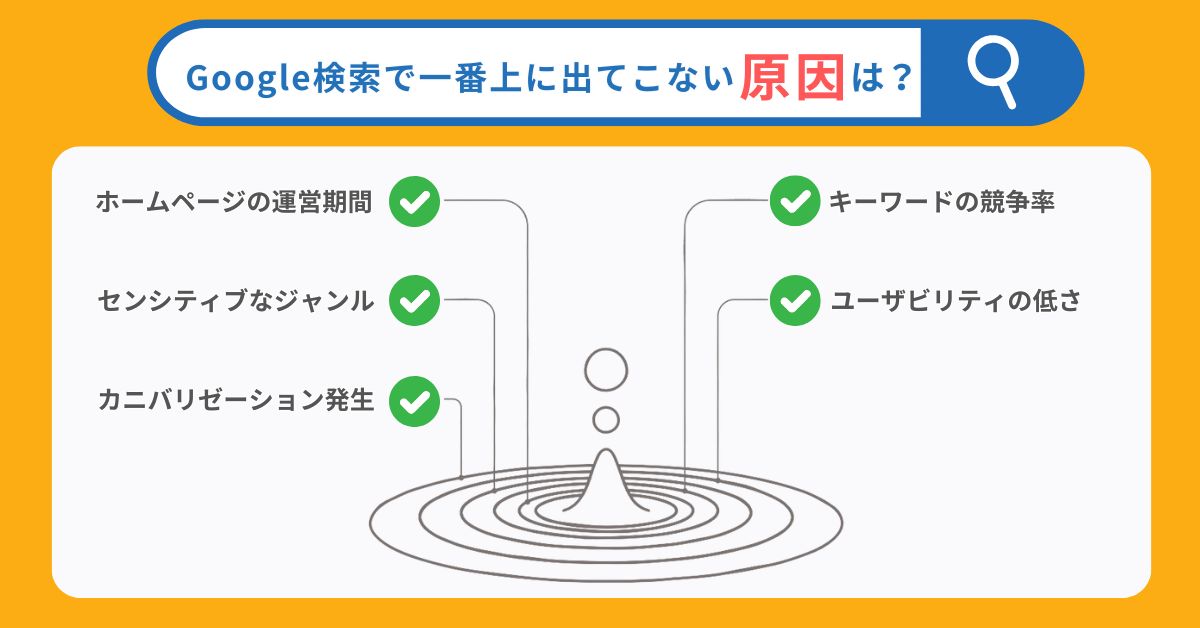

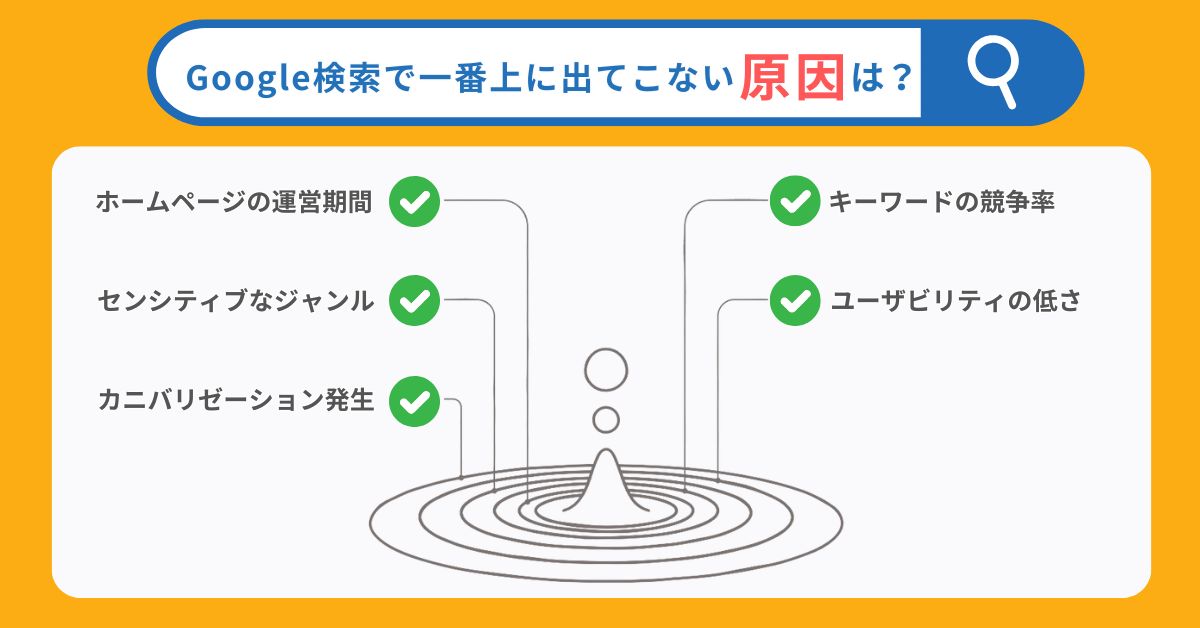

Google検索で一番上に出てこないときに考えられる理由

SEOを頑張っているのに、なかなか上位表示されない…と悩んでいませんか?実は、上位表示を阻む原因はさまざまです。ここでは、検索で一番上に出てこないときに考えられる理由を5つ解説します。

- ホームページを開設して間もない

- 競合が強いキーワードを選んでいる

- YMYLジャンルに該当している

- ユーザビリティが著しく低い

- カニバリゼーションが発生している

これらの問題は複数が組み合わさって影響していることも多いため、総合的な分析と改善が必要です。

ホームページを開設して間もない

一般的に、新規サイトがGoogleから一定の評価を得るまでには3〜6ヶ月程度かかります。この期間を効果的に活用するためには、以下の3点に取り組むことが重要です。

- 定期的な記事更新を継続し、サイトの信頼性を高める

- SNSやメディア露出を通じて自然な被リンクを獲得する

- サイトマップの作成やメタデータの最適化など基本的なSEOを実施

焦って過度なSEOを行うのではなく、ユーザーファーストの姿勢を保ちながら、地道にサイトの価値を高めていきましょう。

競合が強いキーワードを選んでいる

検索上位表示が難しい理由の1つが、競合の強いキーワードを選んでいることです。「保険」「不動産」など大手企業が参入している業界キーワードや、「おすすめ」「ランキング」といった一般的なキーワードは、とくに競争が激しくなります。

このような場合、上位表示サイトは高いドメインパワーと豊富な被リンク、専門家監修による質の高いコンテンツを持っています。対策として、地域名や具体的な商品名を組み合わせたロングテールキーワードを狙うのがおすすめです。

YMYLジャンルに該当している

YMYLとは「Your Money or Your Life(あなたのお金・人生)」を意味し、専門的な知識が求められる分野です。具体的には、医療・健康情報、金融・投資情報、法律情報といったジャンルがYMYLに該当します。

これらの分野では、情報の正確性や専門性がとくに重要視されます。そのため、医師や弁護士などの有資格者による執筆や、専門家による監修、実務経験の明示などが必要です。

一般的なブログやWebメディアで記事を書く場合、専門家の監修を受けていないと、たとえ内容が正しくても検索順位が上がりにくくなります。

ユーザビリティが著しく低い

ユーザビリティとは、Webサイトの使いやすさを表す指標です。ページの読みやすさや操作性が著しく低い場合、検索順位に大きな影響を与えます。

具体的な問題は、長すぎる段落や見出しの不適切な使用、専門用語の説明不足などがあげられます。また、ページの表示速度が遅い、スマホ対応ができていない、目的のページまでの導線が複雑といった技術的な課題も重要です。

これらの改善には、モバイルファースト設計の採用やコンテンツの最適化が効果的です。ユーザビリティの向上は、結果としてGoogle検索での順位上昇につながります。

カニバリゼーションが発生している

カニバリゼーションとは、1つのWebサイト内で複数のページが同じキーワードを狙って競合している状況です。この問題は、ページタイトルが類似している場合や、記事内容が重複している場合、または使用している主要キーワードが同じ場合に発生します。

たとえば「猫のしつけ方」のキーワードで、「猫のしつけ方完全ガイド」「獣医が教える猫のしつけ方講座」という記事が複数存在するケースです。このような状態になると、Googleは「どのページを上位表示すべきか」判断できなくなり、結果として評価が分散されてしまいます。

まとめ

検索結果で一番上に表示されるためには、高品質なコンテンツ制作、適切なキーワード選定など、多岐にわたる専門的な知識と施策が必要です。また、Googleのアルゴリズム変更への対応や競合分析なども欠かせません。

初めてSEOに取り組む方にとって、これらの施策を適切に実施することは難しい場合があります。確実に成果を出すためには、経験豊富なSEOコンサルタントに相談し、自社の状況に合わせた戦略立案とサポートを受けるのがおすすめです。

Web集客にお悩みのご担当者様へ

初回無料相談を実施中

「新潟SEO情報局」では、Web集客に関するご相談を

初回無料で受け付けています